Pour noël, et si on offrait un peu de musique ? Entre sorties et ré-éditions en vinyles, l’année aura été dense. Difficile de faire le tri parmi tout ça ? Pour nous aussi, d’ailleurs on a dû se limiter à sélectionner de 31 albums – pour 31 jours en décembre – alors que les possibilités étaient presque sans fin. Toujours est-il qu’on vous aide à choisir les albums à mettre sous le sapin pour des fêtes en musique et des cadeaux qui marquent.

Lana Del Rey – Did you know there s a tunnel under Hollywood Bvd ?

Le nouvel album de la reine de l’indie pop américain est un chef d’œuvre absolu. Une promenade douce et cinématographique dont l’esthétique californienne la dispute à son aspect joliment rétro. La modernité s’invite tout de même dans cette promenade hollywoodienne, dixième album de la chanteuse. Aussi bon que « Born to Die », la mélancolie en plus.

Le nouvel album de la reine de l’indie pop américain est un chef d’œuvre absolu. Une promenade douce et cinématographique dont l’esthétique californienne la dispute à son aspect joliment rétro. La modernité s’invite tout de même dans cette promenade hollywoodienne, dixième album de la chanteuse. Aussi bon que « Born to Die », la mélancolie en plus.

Zaho de Sagazan – La symphonie des éclairs

Elle a été LA révélation française de 2023. Celle qui poursuit sa folle ascension et passe en quelques mois de l’Olympia au Zénith de Paris (pour le mois de mars 2024) livre un premier album sensible et à fleur de peau. Divinement poétique il joue de tous les codes, sublime la chanson française pour mieux devenir électro, parle aux plus sensibles et envoûte.

Elle a été LA révélation française de 2023. Celle qui poursuit sa folle ascension et passe en quelques mois de l’Olympia au Zénith de Paris (pour le mois de mars 2024) livre un premier album sensible et à fleur de peau. Divinement poétique il joue de tous les codes, sublime la chanson française pour mieux devenir électro, parle aux plus sensibles et envoûte.

Grian Chatten – Chaos for the fly

Le leader de Fontaines D.C s’est lancé en solo cette année. Le résultat est incontestablement l’une des plus grandes réussites de l’année. On y retrouve la sensibilité smithienne du groupe dublinois. En solo, le talentueux monsieur Chatten se fait plus grave, plus sensible et accentue ses mélodie. Un album parfait pour le format vinyle qui se magnifie à coup de voix profonde titre après titre.

Le leader de Fontaines D.C s’est lancé en solo cette année. Le résultat est incontestablement l’une des plus grandes réussites de l’année. On y retrouve la sensibilité smithienne du groupe dublinois. En solo, le talentueux monsieur Chatten se fait plus grave, plus sensible et accentue ses mélodie. Un album parfait pour le format vinyle qui se magnifie à coup de voix profonde titre après titre.

Slowdive – Everything is alive

C’était LE retour le plus attendu de 2023, d’ailleurs l’annonce de la tournée qui suivait cet album s’est vue afficher complet en quelques minutes seulement. Il faut dire que 6 années séparent cet album du prédécesseur du groupe de shoegaze. Aérien, léger, magnifiquement construit, tout simplement beau.

C’était LE retour le plus attendu de 2023, d’ailleurs l’annonce de la tournée qui suivait cet album s’est vue afficher complet en quelques minutes seulement. Il faut dire que 6 années séparent cet album du prédécesseur du groupe de shoegaze. Aérien, léger, magnifiquement construit, tout simplement beau.

Anohni & the Johnson – My Back Was a Bridge for You to Cross

Elle est une légende. C’est avec elle que Lou Reed faisait ses derniers pas scéniques. Pour la création de cette pépite la musicienne a avant tout pensé à « What’s Going On » de Marvin Gaye. Un façon de faire écho aux mouvements sociaux initiés dans les années 50 et qui font encore sens aujourd’hui. L’album marque les cœurs et écrase tout sur son passage avec puissance. Entre thématiques fortes et notes délicatement posées, rien n’est laissé au hasard. Reste à souligner que le titre le plus puissant sorti cette année « Scapegoat » vous ensorcellera en cours d’écoute.

Elle est une légende. C’est avec elle que Lou Reed faisait ses derniers pas scéniques. Pour la création de cette pépite la musicienne a avant tout pensé à « What’s Going On » de Marvin Gaye. Un façon de faire écho aux mouvements sociaux initiés dans les années 50 et qui font encore sens aujourd’hui. L’album marque les cœurs et écrase tout sur son passage avec puissance. Entre thématiques fortes et notes délicatement posées, rien n’est laissé au hasard. Reste à souligner que le titre le plus puissant sorti cette année « Scapegoat » vous ensorcellera en cours d’écoute.

Current Joys – Love + Pop

Rien ne résiste à Current Joys. On retrouve dans sa musique des moments shoegaze tout comme chez Slowdive mais aussi la capacité de toujours se renouveler et surprendre. Ce sera le cas sur ce nouveau bijou inspiré par la musique et le processus créatif de Lil Peep. Projet collaboratif il est aussi rapide , sombre, qu’indispensable.

Rien ne résiste à Current Joys. On retrouve dans sa musique des moments shoegaze tout comme chez Slowdive mais aussi la capacité de toujours se renouveler et surprendre. Ce sera le cas sur ce nouveau bijou inspiré par la musique et le processus créatif de Lil Peep. Projet collaboratif il est aussi rapide , sombre, qu’indispensable.

The Beatles – Now and Then

Certes c’est un 45 tours mais l’objet se vaut pour son histoire. Composé et enregistré en 1978 par John Lennon, l’ébauche de ce morceau a été complété en 2023 par Paul McCartney et Ringo Starr. Une lettre d’amour au passé, une dernière performance des Beatles ensemble malgré les années. Un titre pour reformer le duo de compositeurs le plus mythique de l’histoire de la musique.

Certes c’est un 45 tours mais l’objet se vaut pour son histoire. Composé et enregistré en 1978 par John Lennon, l’ébauche de ce morceau a été complété en 2023 par Paul McCartney et Ringo Starr. Une lettre d’amour au passé, une dernière performance des Beatles ensemble malgré les années. Un titre pour reformer le duo de compositeurs le plus mythique de l’histoire de la musique.

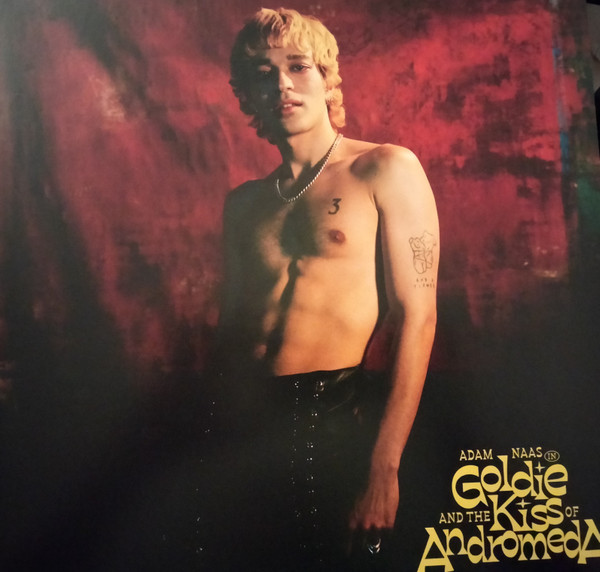

Adam Naas – Goldie and the kiss of Andromeda

C’est en janvier qu’Adam Naas embrassait le monde avec son album aux influences variées : de la soul au glam en passant par le gospel et la new wave. Il y présente Goldie comme son alter-ego, une facette de lui plus jeune avec laquelle il tente de renouer un lien. Un périple emprunt de beauté, lyrique, enrobé et théâtral.

C’est en janvier qu’Adam Naas embrassait le monde avec son album aux influences variées : de la soul au glam en passant par le gospel et la new wave. Il y présente Goldie comme son alter-ego, une facette de lui plus jeune avec laquelle il tente de renouer un lien. Un périple emprunt de beauté, lyrique, enrobé et théâtral.

Buck Meek – Haunted Mountain

Le guitariste de Big Thief est amoureux. Voilà qui se ressent dans un album country d’une luminosité rare. Embarquez avec lui dans un périple à travers les montagnes, inspiré par la musique traditionnel de l’Amérique et toujours emprunt de la véritable âme d’artiste qui habite ses compositions.

Le guitariste de Big Thief est amoureux. Voilà qui se ressent dans un album country d’une luminosité rare. Embarquez avec lui dans un périple à travers les montagnes, inspiré par la musique traditionnel de l’Amérique et toujours emprunt de la véritable âme d’artiste qui habite ses compositions.

The Hives – The death of Randy Fitzsimmons

Il aura fallu 10 ans pour retrouver The Hives en studio. En 10 années, le groupe a maturé comme un grand cru. Les bêtes de lives reviennent avec un jet pointu, radicale et d’une efficacité redoutable. Du rock, un soupçon de punk et beaucoup de folie à offrir pour noël.

Il aura fallu 10 ans pour retrouver The Hives en studio. En 10 années, le groupe a maturé comme un grand cru. Les bêtes de lives reviennent avec un jet pointu, radicale et d’une efficacité redoutable. Du rock, un soupçon de punk et beaucoup de folie à offrir pour noël.

The National – Laugh Track

La deuxième sortie de l’année de The National s’inscrit dans une ambiance bien plus post punk et se révèle dans une forme de noirceur à fleur de peau. Il faut reconnaitre au groupe sa capacité à créer des morceaux évidents à l’oreille comme faisant partie d’un paysage dans lequel on aime cocooner. A noter la présence du titre « Weird Goddbues » en duo avec Bon Iver. Le banger ultime.

La deuxième sortie de l’année de The National s’inscrit dans une ambiance bien plus post punk et se révèle dans une forme de noirceur à fleur de peau. Il faut reconnaitre au groupe sa capacité à créer des morceaux évidents à l’oreille comme faisant partie d’un paysage dans lequel on aime cocooner. A noter la présence du titre « Weird Goddbues » en duo avec Bon Iver. Le banger ultime.

Gabriels – Angels and Queens

Gabriels a l’esthétique de James Brown, l’élégance de Nina Simone, la grandeur effrénée et suave de Barry White. En convoquant les fantômes du blues pour mieux les faire cohabiter avec le jazz mais aussi la pop, le groupe s’attire les éloges d’Elthon John.Cet opus hybride porté par la voix de ténor de son interprète bouscule et hypnotise. Découverte idéale pour peupler les fêtes de fin d’année.

Gabriels a l’esthétique de James Brown, l’élégance de Nina Simone, la grandeur effrénée et suave de Barry White. En convoquant les fantômes du blues pour mieux les faire cohabiter avec le jazz mais aussi la pop, le groupe s’attire les éloges d’Elthon John.Cet opus hybride porté par la voix de ténor de son interprète bouscule et hypnotise. Découverte idéale pour peupler les fêtes de fin d’année.

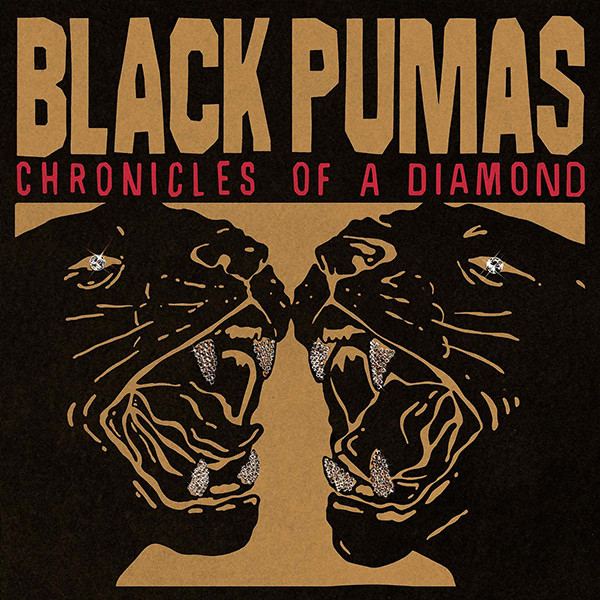

Black Pumas – Chronicles of a Diamond

Déjà nommé7 mois au Grammy Awards, il n’existe aucun doute quant au fait que Black Pumas s’offre l’album de l’année. Entre soul et rock, les texans signent une galette parfaite de bout en bout, joyeuse, scrupuleusement écrite et produite. L’avenir leur promet une ascension vertigineuses plus que méritée. En plus le vinyle est sorti dans de nombreuses versions colorées pour faire plaisir aux collectionneurs.

Déjà nommé7 mois au Grammy Awards, il n’existe aucun doute quant au fait que Black Pumas s’offre l’album de l’année. Entre soul et rock, les texans signent une galette parfaite de bout en bout, joyeuse, scrupuleusement écrite et produite. L’avenir leur promet une ascension vertigineuses plus que méritée. En plus le vinyle est sorti dans de nombreuses versions colorées pour faire plaisir aux collectionneurs.

Kevin Morby – This is a photograph II

Il y a un an, Kevin Morby dévoilait « This is a photograph » un chef d’œuvre folk, clin d’œil plein d’amour aux fantômes du passé qui sublimait la nostalgie d’un temps inconnu. Sa suite sous forme de mini album est une ré-écriture de ses morceaux qui pour l’occasion s’adoucissent. Ce pendant musical comme il en existe en littérature dépasse par sa sincérité la beauté de l’original. Pas de fioritures, seule la musique compte. En plus « Harlem River » fêtait ses 10 ans en décembre 2023, en quelques mots offrez du Kevin Morby pour un succès garanti.

Il y a un an, Kevin Morby dévoilait « This is a photograph » un chef d’œuvre folk, clin d’œil plein d’amour aux fantômes du passé qui sublimait la nostalgie d’un temps inconnu. Sa suite sous forme de mini album est une ré-écriture de ses morceaux qui pour l’occasion s’adoucissent. Ce pendant musical comme il en existe en littérature dépasse par sa sincérité la beauté de l’original. Pas de fioritures, seule la musique compte. En plus « Harlem River » fêtait ses 10 ans en décembre 2023, en quelques mots offrez du Kevin Morby pour un succès garanti.

Nick Waterhouse – The Fooler

Le début de l’année 2023 était marqué par la sortie d’un album d’une classe absolue : celui de Nick Waterhouse. L’élégance s’y dessinait en musique alors que les grands esprits des crooners venaient hanter les notes suaves d’une pépite parfaitement composée. L’une de plus belles perles de l’année, parfaite pour le format vinyle.

Le début de l’année 2023 était marqué par la sortie d’un album d’une classe absolue : celui de Nick Waterhouse. L’élégance s’y dessinait en musique alors que les grands esprits des crooners venaient hanter les notes suaves d’une pépite parfaitement composée. L’une de plus belles perles de l’année, parfaite pour le format vinyle.

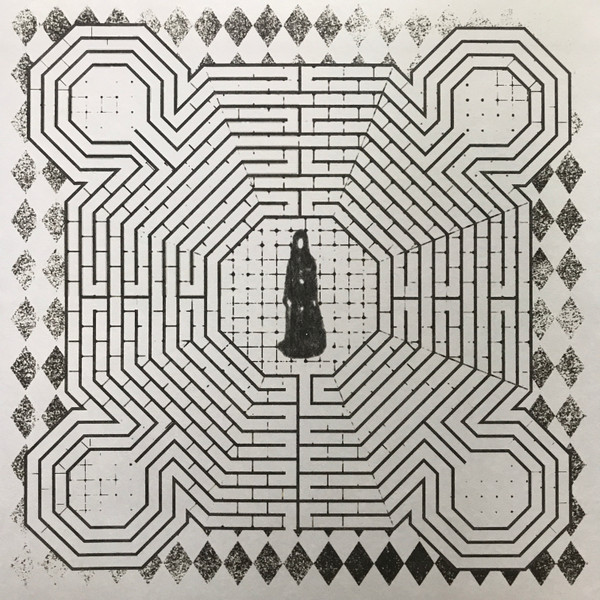

Hozier – Unreal Unearth

C’est avec le titre « Take me to Church » que c’est fait connaître Hozier. Et le revoilà dans les bacs avec un troisième opus qui fait cohabiter sa folk traditionnelle avec la bibliographie de Dante. Peuplé d’hymnes sinistres mais puissants et de passages en gaéliques irlandais, cet opus est aussi sombre que puissant et redéfini les compositions à couper le souffle qu’on connait au musicien.

C’est avec le titre « Take me to Church » que c’est fait connaître Hozier. Et le revoilà dans les bacs avec un troisième opus qui fait cohabiter sa folk traditionnelle avec la bibliographie de Dante. Peuplé d’hymnes sinistres mais puissants et de passages en gaéliques irlandais, cet opus est aussi sombre que puissant et redéfini les compositions à couper le souffle qu’on connait au musicien.

Loyle Carner – Yesterday’s Gone (Picture Disc – Disquaire Day)

Certes, c’est une sortie du Disquaire Day qui la rendra donc plus difficile à dénicher. Si vous avez de la chance vous tomberez peut-être sur cette édition très limitée de l’un des chef d’œuvre de Loyle Carner. Nominé pour le prix Mercury 2017, » Yesterday’s Gone » est un classique certifié du hip-hop britannique. L’excellence est toujours au rendez-vous quand il s’agit de parler du rappeur.

Shake Shake Go – Double Vision

Souvenez-vous, vous les aviez découverts avec le titre « England Skies ». Depuis la formation n’a eu de cesse de prouver qu’il avait une capacité imprenable à écrire des hits. Après une coupure de 3 ans, le plus gallois des groupes français ( à moins que ça ne soit l’inverse) est de retour dans les bacs. Poppy et sa voix inimitable habite cet opus aussi beau que franchement accessible. L’album idéal pou accompagner tous les moments du quotidiens.

Souvenez-vous, vous les aviez découverts avec le titre « England Skies ». Depuis la formation n’a eu de cesse de prouver qu’il avait une capacité imprenable à écrire des hits. Après une coupure de 3 ans, le plus gallois des groupes français ( à moins que ça ne soit l’inverse) est de retour dans les bacs. Poppy et sa voix inimitable habite cet opus aussi beau que franchement accessible. L’album idéal pou accompagner tous les moments du quotidiens.

Glen Hansard – All That Was East Is West Of Me Now

Géant de la folk irlandaise, là où finalement on sait le mieux composer ce registre, c’est avec son opus le plus rock que Glen Hansard faisait son retour dans les bacs cette année. Un album habité et toujours parfaitement produit qui déchaine les éléments et les sentiments. Il fait suite à un long moment passé à collaborer avec Eddie Vedder et Cat Power. Celui à qui l’on doit le très sensible film « Once »et le concentré de puissance qu’est le morceau « Say it to me now » n’a pas perdu en qualités de compositions. Méditatif et précis, il saura habiter vos esprist pour toute l’année à venir.

Géant de la folk irlandaise, là où finalement on sait le mieux composer ce registre, c’est avec son opus le plus rock que Glen Hansard faisait son retour dans les bacs cette année. Un album habité et toujours parfaitement produit qui déchaine les éléments et les sentiments. Il fait suite à un long moment passé à collaborer avec Eddie Vedder et Cat Power. Celui à qui l’on doit le très sensible film « Once »et le concentré de puissance qu’est le morceau « Say it to me now » n’a pas perdu en qualités de compositions. Méditatif et précis, il saura habiter vos esprist pour toute l’année à venir.

Klaus Nomi – Simple man

Cette année, Klaus Nomi est à l’honneur. Ténor alien qui faisait le pont entre la new wave et l’opéra, le musicien a eu une carrière éphémère mais n’en a pas moins marqué les esprits. A commencer par celui de David Bowie qui le repéra tout autant qu’il l’inspira. La ré-édition de ses albums chef d’œuvres est l’occasion de se réapproprier un ouvrage magistrale aussi précieux qu’une étoile filante. Les remixes d’Arnaud Rebotini et d’Agar Agar vont d’ailleurs en ce sens et prouvent, si besoin il y a, que cet artiste a su traverser les époques.

Cette année, Klaus Nomi est à l’honneur. Ténor alien qui faisait le pont entre la new wave et l’opéra, le musicien a eu une carrière éphémère mais n’en a pas moins marqué les esprits. A commencer par celui de David Bowie qui le repéra tout autant qu’il l’inspira. La ré-édition de ses albums chef d’œuvres est l’occasion de se réapproprier un ouvrage magistrale aussi précieux qu’une étoile filante. Les remixes d’Arnaud Rebotini et d’Agar Agar vont d’ailleurs en ce sens et prouvent, si besoin il y a, que cet artiste a su traverser les époques.

Idles – Joy as an Act of Resistence (Deluxe Edition)

C’est l’un des plus grands albums de post punk de ces dernières années. L’une des plus belles sorties de 2018 et un incontournable des plus connus des punks rockers. « Joy as an Act of Resistence » s’offre une nouvelle édition pour illuminer votre fin d’année. D’ailleurs la pochette dorée et brillante ne fait qu’appuyer l’évidence. Au programme un vinyle en 180 grammes, 16 art prints exclussifs et l’excellence d’Idles, le cadeau idéal pour les fans de rock actuel.

C’est l’un des plus grands albums de post punk de ces dernières années. L’une des plus belles sorties de 2018 et un incontournable des plus connus des punks rockers. « Joy as an Act of Resistence » s’offre une nouvelle édition pour illuminer votre fin d’année. D’ailleurs la pochette dorée et brillante ne fait qu’appuyer l’évidence. Au programme un vinyle en 180 grammes, 16 art prints exclussifs et l’excellence d’Idles, le cadeau idéal pour les fans de rock actuel.

Lady Gaga – The Fame (15th anniversary)

On ne fera pas l’affront de présenter la Mother Monster, l’une des reines ultimes de la pop. Son premier album, celui qui lui a valu le succès fêtait ses 15 ans cette année ( déjà 15 ans ? Où passe le temps ?). Toujours est-il que la musicienne n’a pas manquer de célébrer ça avec une édition collector vinyle blanc, et son lot de posters inédits. L’occasion de chanter en boucle sur les indémodables « Paparazzi » et « Poker Face ».

On ne fera pas l’affront de présenter la Mother Monster, l’une des reines ultimes de la pop. Son premier album, celui qui lui a valu le succès fêtait ses 15 ans cette année ( déjà 15 ans ? Où passe le temps ?). Toujours est-il que la musicienne n’a pas manquer de célébrer ça avec une édition collector vinyle blanc, et son lot de posters inédits. L’occasion de chanter en boucle sur les indémodables « Paparazzi » et « Poker Face ».

Blur – The Ballad of Darren

Damon Albarn et sa bande n’ont pas dit leur dernier mot. Leur dernière sortie est d’ailleurs une réussite totale. Une réflexion sur le temps qui passe qui se délie titre après titre et rappelle pourquoi la formation est aujourd’hui toujours aussi culte. Somptueux, efficace et délicat, il entre dans la catégorie de ce le groupe a sorti de meilleur.

Damon Albarn et sa bande n’ont pas dit leur dernier mot. Leur dernière sortie est d’ailleurs une réussite totale. Une réflexion sur le temps qui passe qui se délie titre après titre et rappelle pourquoi la formation est aujourd’hui toujours aussi culte. Somptueux, efficace et délicat, il entre dans la catégorie de ce le groupe a sorti de meilleur.

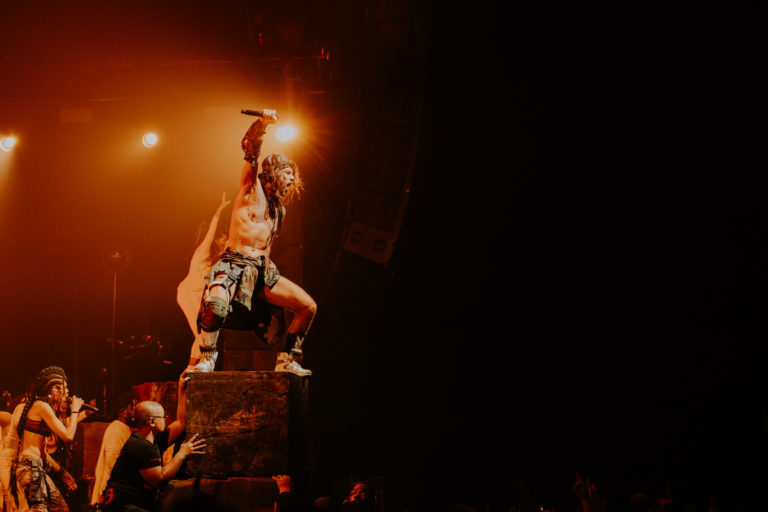

Loverman – Lovesongs

Artiste belge récemment découvert par le label Pias, le chanteur à la voix grave inimitable vient chanter sa lettre d’amour sur un album sans une seule fausse note. La bête de scène Loverman y sublime le blues mais sait aussi se faire énervé et puissant. Parfois troublant, toujours hypnotisant, il est l’une de plus belles découvertes de cette année. A faire donc découvrir pour un noël parfait.

Artiste belge récemment découvert par le label Pias, le chanteur à la voix grave inimitable vient chanter sa lettre d’amour sur un album sans une seule fausse note. La bête de scène Loverman y sublime le blues mais sait aussi se faire énervé et puissant. Parfois troublant, toujours hypnotisant, il est l’une de plus belles découvertes de cette année. A faire donc découvrir pour un noël parfait.

Bar Italia – Tracey Denim

Ils sortaient deux albums cette année. Mais c’est bien avec leur premier jet qu’il était possible de tomber follement amoureux.se de l’univers de Bar Italia. Pas un seul morceau ne dénote d’un opus qui se déguste de bout en bout. On y retrouve l’âme de Sonic Youth sans pour autant jouer sur la carte de la redite. Sombre, rock, savamment écrit, il séduira sans aucun doute possible.

Ils sortaient deux albums cette année. Mais c’est bien avec leur premier jet qu’il était possible de tomber follement amoureux.se de l’univers de Bar Italia. Pas un seul morceau ne dénote d’un opus qui se déguste de bout en bout. On y retrouve l’âme de Sonic Youth sans pour autant jouer sur la carte de la redite. Sombre, rock, savamment écrit, il séduira sans aucun doute possible.

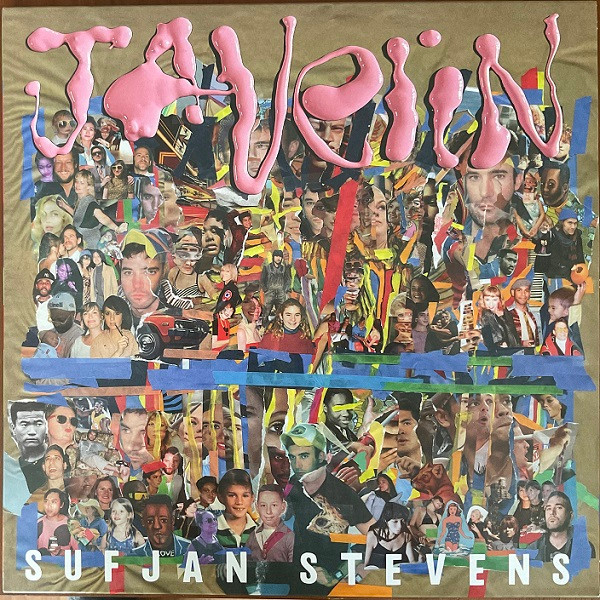

Sufjan Stevens – Javelin

Si la sensibilité était personnifiée en un artiste ce serait sans conteste Sufjan Stevens. Avec « Javelin » on atteint les sommets cathartiques de son œuvre. Les cordes pincées viennent magnifier la voix aérienne du chanteur. L’honnêteté est présente titre après tire et pince les cœurs. Une balade onirique et touchante qui s’offre comme une lettre d’amour.

Si la sensibilité était personnifiée en un artiste ce serait sans conteste Sufjan Stevens. Avec « Javelin » on atteint les sommets cathartiques de son œuvre. Les cordes pincées viennent magnifier la voix aérienne du chanteur. L’honnêteté est présente titre après tire et pince les cœurs. Une balade onirique et touchante qui s’offre comme une lettre d’amour.

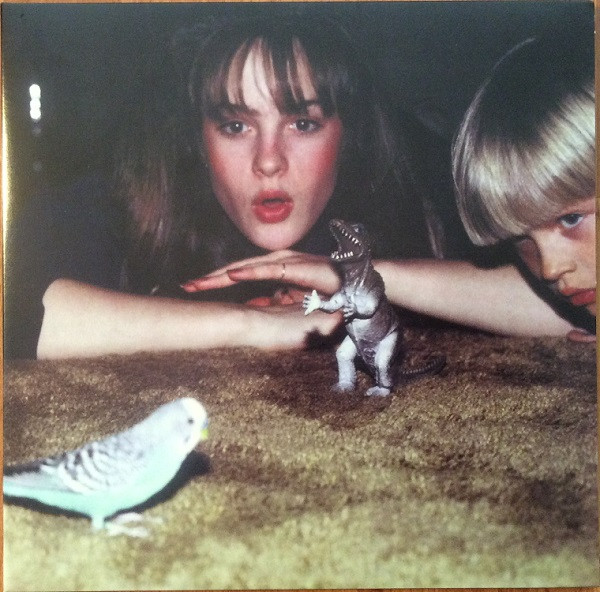

Big Thief – Masterpiece (édition couleur limitée) + Vampire Empire 45 tours

Il n’était plus disponible, le voilà repressé ! Le premier album de Big Thief, « Masterpiece » qui porte si bien son nom fait son retour dans les bacs dans une édition limitée pile à temps pour noël. Toute l’âme folk rock de l’un des plus beaux groupes du moment (il n’y aucune façon d’être objective concernant Big Thief me concernant) s’y délie. Titre après titre, la candeur la dispute à une honnêteté à donner des frissons. Et puis cette année, la troupe d’Adrianne Lenker dévoilait en 45 tours ses deux nouveaux morceaux : « Vampire Empire » et « Born for Loving You », prémisse on l’espère d’un nouvel album pour 2024. De quoi rendre les fêtes vraiment festives !

Il n’était plus disponible, le voilà repressé ! Le premier album de Big Thief, « Masterpiece » qui porte si bien son nom fait son retour dans les bacs dans une édition limitée pile à temps pour noël. Toute l’âme folk rock de l’un des plus beaux groupes du moment (il n’y aucune façon d’être objective concernant Big Thief me concernant) s’y délie. Titre après titre, la candeur la dispute à une honnêteté à donner des frissons. Et puis cette année, la troupe d’Adrianne Lenker dévoilait en 45 tours ses deux nouveaux morceaux : « Vampire Empire » et « Born for Loving You », prémisse on l’espère d’un nouvel album pour 2024. De quoi rendre les fêtes vraiment festives !

Mac Miller – Watching movies with the sound off (10 th Anniversary)

Dixième anniversaire toujours. Celui du deuxième album de Mac Miller qui se célèbre dans un coffret deluxe. Au programme double album rouge galaxy, mais aussi en bonus un 10″ picture disc avec deux titres inédits, « The Star Room (OG Version) » et « The Quest et un livret exclusif. Un must have pour un album sombre à la production parfaite, hommage à l’un des plus grands des rappeurs américain disparu trop tôt.

Dixième anniversaire toujours. Celui du deuxième album de Mac Miller qui se célèbre dans un coffret deluxe. Au programme double album rouge galaxy, mais aussi en bonus un 10″ picture disc avec deux titres inédits, « The Star Room (OG Version) » et « The Quest et un livret exclusif. Un must have pour un album sombre à la production parfaite, hommage à l’un des plus grands des rappeurs américain disparu trop tôt.

Sofiane Pamart – Noche

Le prodige du piano qui a remis le classique au goût du jour et a su le faire cohabiter avec le hip hop était de retour en fin d’année avec l’album « Noche ». Un immanquable qui réunira toute la famille et fera le pont entre les générations. Il prend le pari de personnifier en musique la nuit, ce moment où les sentiments sont exacerbés et comme toujours frappe très fort.

Le prodige du piano qui a remis le classique au goût du jour et a su le faire cohabiter avec le hip hop était de retour en fin d’année avec l’album « Noche ». Un immanquable qui réunira toute la famille et fera le pont entre les générations. Il prend le pari de personnifier en musique la nuit, ce moment où les sentiments sont exacerbés et comme toujours frappe très fort.

Cat Power – Sings Dylan the 1966 Royal Albert Hall concert

Quelle excellente idée qu’a eu Cat Power de reprendre le concert mythique de Bob Dylan au Royal Albert Hall ! Voilà qui vaut à la musicienne virtuose d’entrer dans le top 15 des ventes de façon complètement inattendue. Mais il faut dire que la qualité est au rendez-vous. Tout comme une véritable compréhension de l’œuvre de Dylan, un amour sincère pour ses titres. Réinterprétation oui, mais avec un respect prodigieux. Et surtout la voix envoûtante de l’incroyable Cat Power en filigrane. Incontournable cette année.

Quelle excellente idée qu’a eu Cat Power de reprendre le concert mythique de Bob Dylan au Royal Albert Hall ! Voilà qui vaut à la musicienne virtuose d’entrer dans le top 15 des ventes de façon complètement inattendue. Mais il faut dire que la qualité est au rendez-vous. Tout comme une véritable compréhension de l’œuvre de Dylan, un amour sincère pour ses titres. Réinterprétation oui, mais avec un respect prodigieux. Et surtout la voix envoûtante de l’incroyable Cat Power en filigrane. Incontournable cette année.

PJ Harvey – I Inside the Old Year Dying

La prêtresse PJ Harvey a fait un retour plus qu’attendu cette année. Une ode poétique et abstraite au Dorset dont elle est originaire. Après un Olympia à guichets fermés, la chanteuse fera le tour des festivals cet été. Il faudra donc bien écouter son dernier né pour profiter pleinement de ses concerts mystiques. Polly Jean signe de plus un album entêtant aussi habité qu’hanté, un classique instantané nécessaire.

La prêtresse PJ Harvey a fait un retour plus qu’attendu cette année. Une ode poétique et abstraite au Dorset dont elle est originaire. Après un Olympia à guichets fermés, la chanteuse fera le tour des festivals cet été. Il faudra donc bien écouter son dernier né pour profiter pleinement de ses concerts mystiques. Polly Jean signe de plus un album entêtant aussi habité qu’hanté, un classique instantané nécessaire.