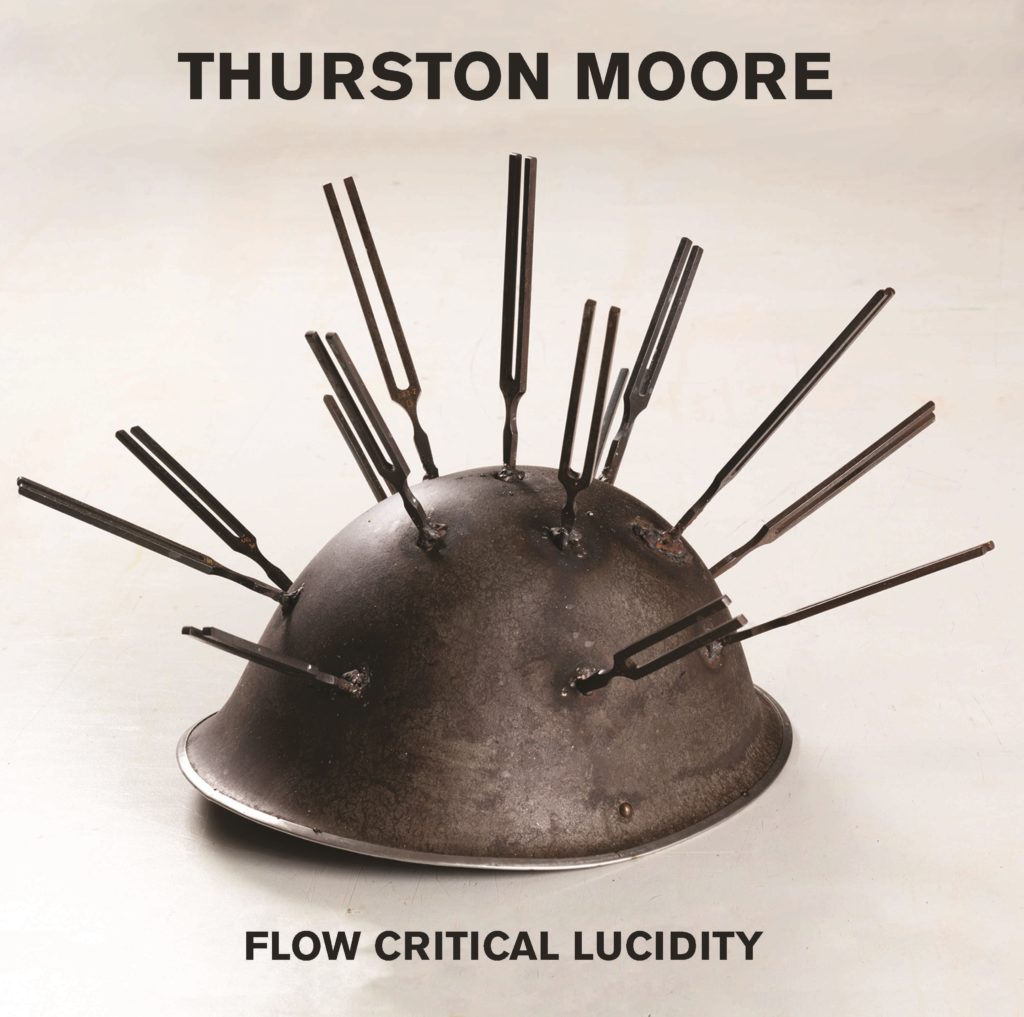

Figure essentielle du rock depuis les années 80 avec Sonic Youth, Thurston Moore sort aujourd’hui un nouvel album solo intitulé Flow Critical Lucidity, dans lequel il poursuit son immense fresque solo constituée de boucles de guitares hypnotisantes. Bien que celles-ci sont cette fois-ci plus courtes et concises qu’auparavant, sa musique garde son essence, toujours guidée par une voix douce et des accords flottants. Un véritable éloge à la nature. En plein mois d’août, il accepte de nous rencontrer en visio pour discuter autour de son œuvre globale et de ses mémoires. C’est avec émerveillement que nous l’écoutons parler sans s’arrêter, le sourire aux lèvres, avec la bonté du professeur avide de paroles et heureux de pouvoir transmettre un savoir et des idées, qui plus est riche d’une expérience immensément grande.

Pop & Shot : Bonjour ! Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. C’est un honneur.

L’année dernière, vous avez écrit un livre consacré à vos mémoires dans lequel vous revenez sur les années Sonic Youth : « Sonic Life : a memoir ». Quel effet ça fait de replonger dans tous ses souvenirs ? C’était plaisant ?

Thuston Moore : En réalité, j’y pense tout le temps. C’est tellement une grande part de mon existence tu sais. J’ai toujours su que je voulais écrire un livre sur Sonic Youth, encore plus du fait que le groupe n’existe plus. C’était une question de temps avant que je m’y mette. En fait, j’avais juste envie d’écrire. J’adore ça. J’ai toujours écrit des poèmes et des essais musicaux mais je n’avais encore jamais écrit un ouvrage de 300 ou 400 pages. Donc cette fois, j’ai voulu me pencher sur quelque chose de plus long. Ca m’a permis de réellement m’accoutumer à l’art et à la pratique de l’écrit.

Dans mes mémoires, le groupe n’est pas mentionné avant la 200e page du livre. C’est donc autant sur Sonic Youth que sur l’expérience de jeunes gens réalisant quelle était leur vocation, grâce à une obsession, celle de la musique, de la culture, de l’art, de l’impulsivité de créer…

Aujourd’hui, je travaille sur un livre de fiction. C’est surement moins intéressant historiquement parlant mais tout aussi enrichissant comme matière littéraire.

Pop & Shot : On trouve aussi dans cet ouvrage une vision, à travers vos yeux d’adolescent, de la scène des années 70 et 80.

Thuston Moore : J’avais envie d’écrire sur mes inspirations, par exemple sur le premier ouvrage de poésie de Patti Smith, ou encore sur la première photo que j’ai vu d’Iggy Pop, de Television, des New York Dolls, des Sex Pistols, et ce que ces images ont représenté pour moi. Les découvrir en photo, y penser, avant de les écouter… Rien n’était vraiment instantané dans les années 70, comme aujourd’hui où, avec mon ordinateur, j’ai directement accès à tout ce qui m’intrigue et me rend curieux. Je peux écouter n’importe quel artiste et savoir à quoi il ressemble instantanément, ce que je trouve super, mais ça n’existait simplement pas à l’époque. On devait donc suivre des indices laissés par le journalisme spécialisé rock par exemple. Tu découvres une photo de Patti Smith dans un magazine où elle ressemble à une jeune femme style Keith Richards qui écrit une poésie incroyable autour du rock, du désir, de l’identité de soi etc. Ca t’intrigue et tu en viens à essayer d’imaginer comment cette personne sonne, parle bouge, vit.. Puis tu apprends qu’elle sort un album, alors tu le commandes, et deux semaines après, il est dans ta boite aux lettres. Là tu découvres la voix sublime d’une poétesse et d’une rockeuse. C’était la chose la plus surprenante pour moi, de découvrir comment sonnaient tous ces artistes après avoir vu à quoi ils ressemblaient. Ces sensations se déplaçaient lentement, tandis que la musique en elle-même était tout l’inverse dès qu’on mettait la main dessus : rapide, immédiate, dans une forme de précipitation. C’est ce qui a permis de créer toute cette dynamique intéressante propre à cette époque tu vois ?

Je voulais écrire sur toutes ces choses et non tellement sur moi. Moi moi moi. Je ne voulais pas aller trop profond dans ma vie perso. Je voulais écrire sur la musique, et sur toute l’énergie positive qui l’entoure, et surtout pas d’un livre qui exprime de la mauvaise énergie, car j’estime qu’il y en a bien assez partout. Donc oui, j’ai beaucoup aimé faire ça.

Pop & Shot : Et est-ce que ça a été difficile de se rappeler de tout ?

Thuston Moore : J’ai ma propre mémoire, et j’ai parlé à différentes personnes aussi. Lee Renaldo [membre de Sonic Youth] par exemple, à qui je demandais : « tu te rappelles de ce temps ? ». Sa mémoire était différente de la mienne. Et j’ai réalisé qu’on était en mesure d’avoir des preuves, des chiffres concrets, qui venaient confirmer nos souvenirs ou non. J’ai dû aller me documenter dans des librairies, trouver des vieux flyers, des posters, les dates d’enregistrements et de concerts… Et je me suis abonné à plusieurs sites internet de journaux pour pouvoir accéder à pleins de vieilles coupures de presse numérisées, ce qui m’a permis de retrouver nos plannings de tournée des années 90…

Sur le site de Sonic Youth, il y a un onglet dédié à ça, autour de nos dates de concerts, mais c’est uniquement basé sur des enregistrements existants disponibles en cassette. Donc il y a beaucoup d’éléments manquants.

Ce qui était important à l’époque à New York, c’était de parcourir le journal hebdo « The Village Voice », qui répertoriait chaque semaine tous les concerts de la ville. J’ai eu beaucoup de mal à trouver une librairie qui avait les archives de ce journal. Mais j’ai fini par trouver juste à côté de chez moi, en Floride : une aubaine ! C’était l’année de la pandémie donc j’ai pu m’y rendre dès la fin du confinement, puis je suis resté là-bas tous les jours de 9h à 19h à décortiquer la chronologie. Ca m’a aussi permis de me rappeler la première venue de My Bloody Valentine à New York et notre interaction avec eux. Pareil pour Jesus and the Mary Chain. Et certaines personnes se sont mises, après la publication du livre, à réfuter certaines dates. Alors je leur disais « non c’est vous qui vous trompez j’ai les documents », puis je leur envoyais en leur disant « touché ! » *rires*.

Pop & Shot : Ca vous a pris combien de temps en tout l’écriture de ces mémoires ?

Thuston Moore : Deux ou trois ans. La deuxième année a été celle où j’ai vraiment pu m’enfermer pour écrire, car c’était l’année de la pandémie qui m’a permise de ne pas avoir trop de distractions du monde extérieur. J’ai beaucoup écrit, 800 pages. Le livre final a été réduit de moitié. J’ai passé un an avec mon éditeur pour redescendre à 400 pages. Ils voulaient 300 pages à la base ! Le processus de publication d’un livre est vraiment super intéressant. J’espère qu’il y aura une traduction en français un jour ! Sauf que le livre est assez long pour ce qu’il est, c’est à dire des mémoires sur la musique, et que ça coûte bonbon pour les maisons d’édition. Il y a quand même eu une traduction italienne je crois.

Pop & Shot : Est-ce que c’est un processus similaire d’éditer un livre et d’enregistrer un album ? Dans les deux cas, tu dois couper des choses…

Thuston Moore : Ca l’est. Cependant, dans le cas de la création d’un album, tu travailles avec d’autres personnes… C’est une affaire collaborative contrairement au livre qui est un travail solitaire. Il y a de fait moins d’interactions. J’aime les deux aspects. Faire un album dépend de la collaboration avec les autres musiciens. Et quand je fais un album sous mon nom, je continue de travailler avec des musiciens auxquels je fais appel car je sais qu’ils vont toujours avoir de superbes idées. C’est le cas de tous les musiciens et musiciennes présents sur ce nouvel album.

Mince je dois brancher mon ordi ! La batterie est à plat *rires*

*bruit d’ordinateur qui charge*

Donc voilà, où j’en étais… Oui, c’est différent par cet aspect, collaboration ou travail solitaire… Mais dans les deux cas, le processus se ressemble par le fait d’essayer de combler un appétit créatif. Et j’ai eu beaucoup d’appétits créatifs qui n’ont pas trouvé d’accomplissement. Et c’est ok. Que tu fasses un album ou que tu écrives un livre, tu as toujours en tête l’espoir que ça mènera à quelque chose de concret, vers une fin, vers un endroit où tu peux dire « j’ai terminé ». Mais ça n’est pas toujours le cas. Parfois, tu crées des choses que tu ne partages jamais. Quoiqu’il en soit, je suis vraiment dans l’idée d’échanger, entre l’écrivain et le lecteur, entre le musicien et l’auditeur. J’aime exister à ces deux endroits : sur scène et en tant que public. Je ne sais pas ce que je préfère. Etre un collectionneur d’albums est très important pour moi car tu es pleinement engagé dans cet échange. Certaines personnes apprécient certains albums plus que d’autres, par delà de ce qui fait parfois l’unanimité. Par exemple, si je fais écouter « Horses » de Patti Smith à ma soeur, qui, on est tous d’accord, est un disque essentiel, je suis sûr qu’elle n’aimerait pas; parce qu’elle est très axée musique pop contemporaine. Ce genre d’albums l’ennuient.

Un autre exemple : j’ai un jour lancé très fort un album de John Coltrane lors d’une réunion familiale, et tout le monde s’est plaint comme quoi c’était vraiment prise de tête, ce jazz bruyant et en colère. Je leur ai dit : « mais voyons, c’est du jazz sublime et spirituel ! ». Ils ne l’entendaient que par le prisme d’un élément perturbateur de l’évènement. C’est drôle, j’aime ce regard différent sur les choses.

Pop & Shot : En parlant des musicien.ne.s qui vous accompagnent, quel rôle jouent-ils dans le processus de création ?

Thuston Moore : Sonic Youth c’était une vraie démocratie. Quatre personnes se réunissant pour créer des chansons. Peu importe qui apportait les idées. Par exemple, si j’avais quelque chose en tête, je leur montrais mais je ne leur disais jamais ce qu’eux/elles devaient jouaient. Iels venaient aussi avec leurs idées et c’était un effort de groupe. Mes moments préférés étaient ceux où personne ne venait avec une idée. On se réunissait, on fermait les yeux et on commençait à improviser. La musique venait à nous puis ensuite on réécoutait l’enregistrement en se disant : « ok cette partie est intéressante, on peut y revenir ». Parfois aussi, on s’arrêtait en plein milieu de notre impro parce qu’on avait bien aimé un moment et qu’on voulait le retravailler. C’était super fun.

Quand j’ai commencé ma carrière solo, je sentais que je n’avais plus besoin d’être dans un groupe comme ça. C’est bien quand tu es jeune et quand tu te construis avec ça. Mais dès lors que j’ai eu 50 ans, je voulais en quelque sorte être le chef aux commandes. Contrôler la situation. Donc quand je me suis réuni avec d’autres musicien.ne.s à Londres, je voulais des personnes que je n’aurais pas à diriger musicalement parlant, et que je laisserais évidemment libre de proposer des idées, mais qui seraient au courant du fait que les publications allaient être sous mon nom, que j’étais « le boss ». Il fallait être ok avec ça dès le départ et je les avais prévenus bien entendu.

Donc j’adore le système démocratique d’un groupe, qui t’apprend plein de choses sur la vie, mais j’ai eu besoin de tester autre chose. Et puis pour beaucoup de groupes, ça finit par devenir une industrie, une marque… Les Rolling Stones par exemple, qui se connaissent depuis qu’ils ont 19 ans, et qui ont maintenant 80 ans. C’est très très rare qu’un groupe ait une espérance de vie aussi longue. Certains de ses groupes deviennent si connus qu’ils dépendent du fait d’être devenus une marque pour générer des revenus.

Un autre exemple : J Mascis de Dinosaur Jr peut faire de la musique sous son propre nom mais il réunira toujours dix fois plus de personnes avec son groupe qu’en solo, juste parce qu’il y a le logo Dinosaur Jr. et que les gens savent ce que c’est.

Et moi, je n’ai pas l’impression que le type de musique que j’écris en ce moment est très différente que celle que j’écrivais à l’époque avec Sonic Youth. C’est peut-être un peu plus mature : 66 ans VS 26 ans *rires*. Mais c’est la même manière de composer.

En tout cas, j’ai le même respect envers les musicien.ne.s avec qui je joue aujourd’hui qu’à l’époque envers les membres de Sonic…

Wow !

*Les deux chiens de Thurston Moore font leur apparition et font tomber son ordinateur*

Je vous présente mes colocataires, deux frères *rires*

Pop & Shot : Magnifiques ! Ils ont quel âge ?

Thuston Moore : Cinq mois. Ils sont géniaux. Mignons et intelligents. On peut reprendre, mon ordinateur n’est pas cassé *rires*

Pop & Shot : Votre carrière solo est maintenant assez dense mais ce qui est surprenant au fil des années et des albums, c’est qu’on a l’impression d’écouter une pièce musicale infinie, qui s’étend au fur et à mesure des années, et qui s’enracine dans nos oreilles. Je le vois personnellement comme un espace réconfortant où j’adore aller pour me sentir bien, là où Sonic Youth nous prenait toujours par surprise et à contrepied. C’est quelque chose de volontaire que de vouloir être davantage prévisible – et je ne l’entends pas dans un sens négatif du tout – ?

Thuston Moore : Sonic Youth n’a jamais été installé à un seul endroit, fixe. On voulait toujours explorer des nouveaux territoires. Quoique, certaines critiques disaient qu’on faisait toujours la même chose en boucle, avec un même pattern dans la structure de nos morceaux : un début, une partie noisy, une partie vocale etc.

Pourtant, chaque album a son atmosphère, avec son lot d’expérimentations.

Dans mes disques solos, il y a moins de tension avec les musiciens. La musique ne provient pas du même endroit que celle de Sonic Youth. Dans l’essence même de Sonic Youth, il y a une tension intérieure, du fait que c’était un groupe expérimental qui aimait explorer.

Mais j’ai encore l’impression d’aller vers de nouveaux territoires dans ma carrière solo album après album. Ce nouvel album est très différent des autres que j’ai fait je crois, de par les idées d’utilisation de la guitare, de comment il a été enregistré… Mais je ne force jamais les choses et je n’essaie pas trop d’analyser de ce que je fais.

Parfois, on va me demander des choses précises… et j’ai vu ça chez beaucoup musiciens, surtout chez les artistes qui écrivent des lyrics très intenses comme Nick Cave, que l’on va toujours questionner sur le sens de ses paroles…. et bien moi, j’aime quand la réponse n’est pas fixée, quand je ne sais pas. L’écriture est un effort créatif et ça n’est pas comme si j’essayais d’y intégrer des notions spécifiques. Il s’agit plutôt de transmettre un feeling évocateur, que ça soit autour d’un sentiment de peine, de joie, de libération, d’amour, de trahison… Il y a tellement de facteurs et je ne crois pas que les personnes qui écrivent veulent forcément le faire au sujet de choses hyper spécifiques, en étant dans l’analyse de soi… Personnellement, j’adore écouter de la musique dont l’écriture me transmet une vision qui, probablement, n’a rien à voir avec celle de l’auteur à la base, avec son intention première. Jusqu’au point où parfois, tu entends ou comprends mal les lyrics, et que ça donne lieu à une lecture encore plus intéressante.

Il y a une chanson de Sonic Youth sur l’album Bad Moon Rising qui s’appelle « Society is a hole ». Ce titre vient d’une mauvaise lecture de ma part d’une chanson de Black Flag où Henry Rollins chante : « Society arms of control ! ». Et moi j’entendais : « Society is a fucking hole ! ». Je trouvais cette image incroyable, avant de me rendre compte que les vrais lyrics n’étaient pas aussi poétiques. Des trucs comme ça font partie de la magie d’être dans une zone d’ambiguïté au sein même de l’impulsion créative.

Pour revenir à ta question, je ne me sens plus tout jeune et je n’ai plus le même besoin ni la même envie d’explorer autant. Je suis dans une phase où je trouve du plaisir à juste prendre ma guitare et écrire des morceaux. J’ai dernièrement enregistré beaucoup de musique instrumentale que j’ai mis sur Bandcamp. Ca s’appelle « Screen time ». C’était intéressant parce que c’est le seul album où je ne suis pas accompagné, où je suis tout seul à faire de la musique.

Pop & Shot : Je vous préviens que la réunion Zoom s’apprête à se couper dans 5 minutes ! On avait pas réalisé qu’il y avait un décompte.

Thuston Moore : Désolé, j’aime bien parler *rires*

Pop & Shot : Non, c’est super ! Pour la dernière question, ça serait dommage de ne pas mentionner votre nouvel album, dans lequel il est beaucoup question de changement, de reconnexion à la nature, de vie en marge loin des perturbations. C’est ce que vous prônez ?

Thuston Moore : Je pense qu’on doit parler de la nature. C’est une question de vie ou de mort, d’extinction. Peu importe ce qu’il se passe dans le monde, tout dépend de notre relation au monde naturel. Donc oui, j’y ai beaucoup pensé pendant la composition de ce nouvel album, en essayant de faire exister ce sentiment dans la musique même. On traverse tellement une période étrange en ce moment, avec des guerres très intenses, le génocide en Palestine, et celui en Ukraine. Le fait qu’il y a tellement d’efforts fournis à des fins meurtrières, pour contrôler et tuer des populations, alors que la nature finira par éradiquer toute l’humanité au bout du compte… On doit prendre ça au sérieux.

Je pense qu’on traverse des cycles au fil du temps et j’ai le sentiment que l’on va sortir de cette période obscure pour aller vers une autre plus bénéfique.

Aux Etats-Unis, je constate un nouvel espoir qui nait, comme en France si je ne trompe pas, avec le rejet d’un gouvernement fasciste qui voulait arriver au pouvoir. Le rejet de Marine Le Pen… Enfin, je ne sais pas si vous soutenez ces idées…

Pop & Shot : Non, surtout pas !

*la réunion se coupe brutalement*

Quel dommage. 40 minutes d’entretien, et pourtant la sensation que la discussion ne faisait que commencer. On aurait aimé l’interroger davantage sur ce très joli nouvel album, et lui dire aussi que, malgré son rejet récent lors des dernières législatives, la montée du RN en France reste extrêmement préoccupante, et que le gouvernement actuel au pouvoir ne cesse de tendre du côté de l’extrême droite, n’en faisant qu’à sa tête au travers d’une dangereuse accaparation du pouvoir. Surtout, on aurait aimé lui dire au revoir et le remercier pour son temps, ses idées, ses gentillesse et sa musique… Si vous lisez cet article, nous le disons ici : au revoir et merci mister Moore !

« Flow Critical Lucidity », parution le 20 septembre.

Tindersticks : «Trouver le rythme, c’est l’enjeu principal» (Interview)

« Soft tissue ». C’est le nom du nouvel album de Tindersticks, aussi doux que son titre…

Fontaines D.C. : « Le rock est devenu un privilège » (Interview)

Difficile ces dernières années de passer à côté du tourbillon Fontaines D.C. Le quintet irlandais…

« By the Fire » : la nouvelle fresque musicale splendide de Thurston Moore

« By the Fire » – Thurston Moore La prévisibilité dans les milieux artistiques n’est jamais vu…

Le 07 avril dernier, elle dévoile enfin son premier album sobrement intitulé Blondshell, chez Partisan (label de Fontaines, Idles…). La cover ne paie pas de mine, une simple photo d’elle en noir et blanc, à demi nette. Dessus, elle semble un peu timide. Il faudra plonger dans l’album pour briser la carapace. Car ce qu’on trouve à l’intérieur, c’est un puissant rock sensible aux envolées saisissantes. Il y a de tout dans cet album court de neuf titres (et ça n’est pas pour nous déplaire) : de la rage brillamment transposée en musique, autant que des émotions davantage à fleur de peau, dont l’interprétation toujours juste de la chanteuse permet à celles-ci d’être renversantes. Dans le son, on est proche des nineties, évitant toujours le rock d’adolescent mais jouant tout de même avec ses codes. Aux manettes, le producteur Yves Rothman, que l’on connait notamment pour son travail aux côtés d’Yves Tumor. Là où l’on reconnait bien sa patte, c’est dans les moments de paroxysme, où la guitare se déploie dans une nappe sonore impressionnante.

Le 07 avril dernier, elle dévoile enfin son premier album sobrement intitulé Blondshell, chez Partisan (label de Fontaines, Idles…). La cover ne paie pas de mine, une simple photo d’elle en noir et blanc, à demi nette. Dessus, elle semble un peu timide. Il faudra plonger dans l’album pour briser la carapace. Car ce qu’on trouve à l’intérieur, c’est un puissant rock sensible aux envolées saisissantes. Il y a de tout dans cet album court de neuf titres (et ça n’est pas pour nous déplaire) : de la rage brillamment transposée en musique, autant que des émotions davantage à fleur de peau, dont l’interprétation toujours juste de la chanteuse permet à celles-ci d’être renversantes. Dans le son, on est proche des nineties, évitant toujours le rock d’adolescent mais jouant tout de même avec ses codes. Aux manettes, le producteur Yves Rothman, que l’on connait notamment pour son travail aux côtés d’Yves Tumor. Là où l’on reconnait bien sa patte, c’est dans les moments de paroxysme, où la guitare se déploie dans une nappe sonore impressionnante.

Allô Fantôme

Allô Fantôme