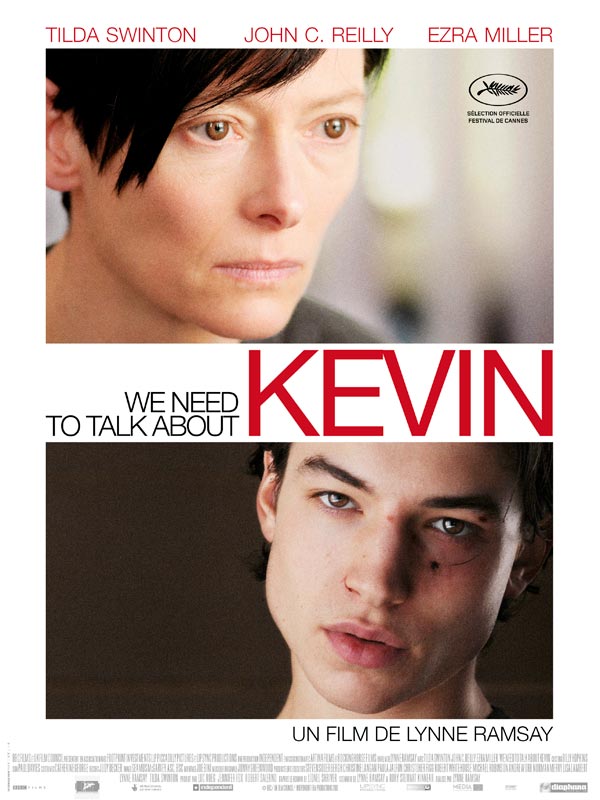

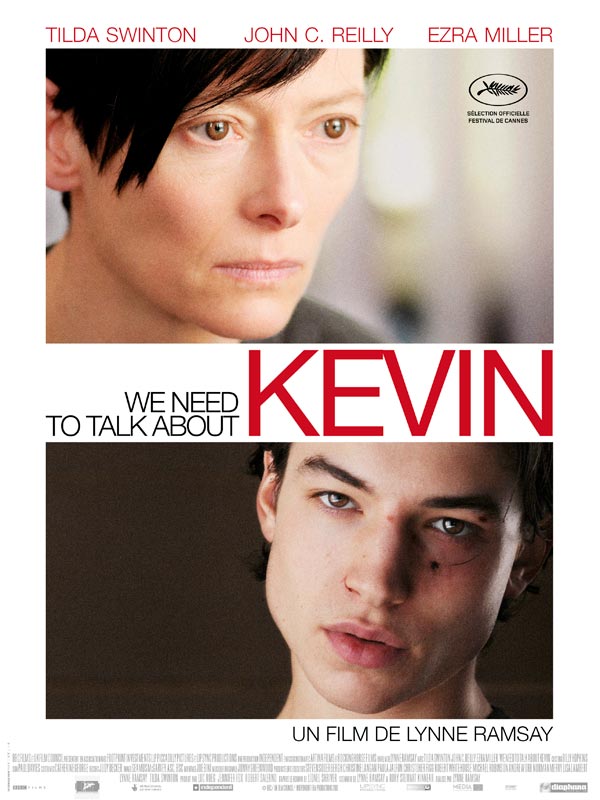

Pop&shot vous parle aujourd’hui d’un grand film, « We Need to Talk about Kevin », qui, malheureusement n’a jamais vraiment fait parlé de lui, à notre plus grand désespoir. AVIS AUX CINÉPHILES, film à voir et à revoir! Poésie visuelle, métaphorique et philosophique. Film qui définit à lui seul, au XXIème siècle, le mot que l’on emploie un peu trop souvent (sans savoir véritablement sa définition): celui de “CINÉMA”! Et oui, le septième art existe encore. Merci!

En 2011 Lynne Ramsay signe un film qui, selon nous, est passé à la trappe: “We need no talk about Kevin”. Le synopsis pourrait en effet ennuyer les spectateurs (“un ado devenant fou”). Cette simple et banale définition serait réduire le long métrage… Il est en effet question de folie, mais surtout de la naissance du mal. A quel point l’absence de mots (et leur impuissance) peuvent engendrer des maux.

“Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s’avère d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16 ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge alors sur sa responsabilité. En se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de comprendre ce qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire. “

Malgré tout, ce film est beaucoup plus profond qu’il n’y parait. Il ne parle pas, comme tout le monde pourrait le croire, de folie (au premier plan). Il parle d’amour, de malentendus, de maladresse et de silence. C’est également un film qui traite de mots/maux. Quand le langage devient impuissant, seule la caméra peut dire ce que les paroles ne peuvent exprimer. Ne pas dire, mais montrer (autant par le fond que par la forme.)

DU VRAI CINEMA. POURQUOI?

Le film ne nous dit pas les choses, il nous les montre à travers la caméra, les couleurs, le montage (complexe et extrêmement significatif, montage qui crée à lui même tout le suspense du film, par flash-back). We need to talk commence par la fin, par des scènes où l’on voit le personnage principal, la maman de Kevin, dans une situation inacceptable, invivable, intolérable et inexprimable après le “drame” (drame dont nous parle le synopsis, drame que nous ne connaîtrons qu’à la toute fin du film.)

PARLER AVEC LES YEUX

Ce que veut montrer la réalisatrice ( sans le dire, mais en le montrant) : la culpabilité, la responsabilité, le fardeau qui pèsent sur la mère de Kevin après le drame: état de léthargie, de survie. Aucun mot, en effet, ne pourrait exprimer sa situation : d’où le silence du film (qui peut rendre, au départ, les spectateurs perplexes). Silence poétique et significatif (nous y reviendrons). Les mots ne peuvent retranscrire la situation de cette femme démunie, perdue, seule, qui n’est même plus humaine, qui survit et a arrêté de vivre.

Ce que veut montrer la réalisatrice ( sans le dire, mais en le montrant) : la culpabilité, la responsabilité, le fardeau qui pèsent sur la mère de Kevin après le drame: état de léthargie, de survie. Aucun mot, en effet, ne pourrait exprimer sa situation : d’où le silence du film (qui peut rendre, au départ, les spectateurs perplexes). Silence poétique et significatif (nous y reviendrons). Les mots ne peuvent retranscrire la situation de cette femme démunie, perdue, seule, qui n’est même plus humaine, qui survit et a arrêté de vivre.

Comment montrer l’impuissance des mots face à des situations critiques que la vie nous réserve? Tout simplement par des scènes métaphoriques qui expriment avec beauté toute la culpabilité d’une mère qui pense avoir échoué dans l’éducation de son fils. Le sentiment d’être une meurtrière, d’avoir donné naissance à la mort.. Comment la réalisatrice montre cela sans le matérialiser par des mots ? Par des couleurs: le rouge. Le rouge domine dans la plupart des scènes inaugurant le film: lorsqu’elle tombe amoureuse de son futur mari (flash-back). Puis, lorsque, après le drame, elle nettoie la façade de sa maison qui a été taguée à la peinture rouge. Gros plan de ses mains dans son évier, qu’elle essaie de laver, mais dont la peinture rouge semble à tout jamais incrustée. Magnifique métaphore de la cinéaste qui nous décrit d’emblée (uniquement par la vue) ce que ressent le personnage principal: une femme qui a les mains sales, du sang sur les mains. Véritable clin d’œil au Macbeth de Shakespeare. Effectivement le rouge domine dans les premières scènes du film. Rouge qui symbolise simplement le fardeau et la responsabilité qui pèsent sur un être humain qui pense avoir fauté.

L’inexprimable peut donc être exprimer, non pas prononcer ni verbaliser, mais MONTRER. Après tout qu’est-ce qu’est un grand film? Quelle est la définition du septième art? Parler avec les yeux. Et ce film en est l’incarnation.

MONTAGE

Le montage est exceptionnel (c’est effectivement une des grandes forces du film). C’est le montage qui rythme l’oeuvre: crescendo explosif! Lenteur (volontaire)) puis accélération qui tiennent les spectateurs en haleine. Kevin a commis l’irréparable, nous le savons dès le début du film. Ce n’est néanmoins que dans les dernières minutes que nous découvrons CA. Peu à peu, cependant, tout au long du film, la gravité extrême de son acte est suggérée sans être montrée. Le suspense est à son apogée.

Montage par flash-back qui montre également les relations tumultueuses d’une mère avec son fils.

LES THÉMATIQUES

Si l’on se concentre sur le fond, il est certain qu’il s’agit d’un film qui mène à la réflexion, qui pose de nombreuses questions sans jamais y répondre concrètement. A nous spectateur de trancher.

Comment naît un monstre? Comment un homme peut-il devenir inhumain ? La réalisatrice ne nous donne pas de réponse (50 % d’acquis 50 % d’inné, peut être, certainement..). Est-ce que Kevin est mauvais dès qu’il naît, est ce que ce mal fait parti de son essence? Ou au contraire le devient-il à cause de son éducation, à cause de ce qu’il a ressenti même inconsciemment étant enfant?

Le mal: essence ou expérience ?

UN SILENCE SIGNIFICATIF

We need to talk n’est pas linéaire. Le film commence par la fin et se concentre sur la mère dans une situation de profond désespoir (l’actrice est merveilleuse.) Après le drame, elle ne parle quasiment plus. Il n’y a, en effet, pas de mots pour exprimer CA. Les mots ne peuvent faire le poids, ils sont tout simplement impuissants. Ce silence est significatif et volontaire de la part de la réalisatrice. Il constitue à lui seul la beauté du film. Il exprime surtout un autre thème essentiel : la non communication entre une mère et son fils. Silence entre les deux personnages qui crée un quiproquo et qui est à l’origine du drame. Le silence que crée la cinéaste n’est autre que le silence qui s’est instauré entre une mère et son fils, une non communication, une incompréhension se transformant en véritable tragédie.

We need to talk est un drame. Mais c’est implicitement un film qui parle d’amour, tout en subtilité et poésie. A quel point l’amour (aimé et être aimé) est vital. Chef d’oeuvre qui montre à quel point nous pouvons commettre l’inacceptable, devenir inhumain quand on se persuade que l’on ne reçoit pas un amour légitime, logique, biologique. Film qui montre que nous devons se sentir aimé par les personnes qui sont censés nous aimer.

FIN

Le silence est pesant. De ce fait, chaque mot exprimé compte, ont un impact, plus de valeur, touche les spectateurs. La mère de Kevin vient le voir en prison et brise enfin le silence, ce silence qui s’est instauré entre eux. En fin de compte, le film traite essentiellement de la non communication, ce silence qui sépare les deux personnages.

La seule question, seule chose qu’elle prononce au parloir « Pourquoi as-tu fait ça”? Et le film se clôt magistralement sur la réponse de Kevin: “je pensais savoir pourquoi, mais maintenant, je n’en suis plus sûr. » Fin très ambiguë. Chacun donnera son interprétation. Mais il semble tout de même que cette réplique à elle seule résume le film: Kevin s’est trompé (seule scène où il pleure). Faire vivre l’enfer à sa mère, commettre l’irréparable.. Pourquoi est-il devenu un monstre? Tout simplement parce qu’il pensait que sa mère ne l’aimait pas. Ironie tragique: après le drame, elle vient tout de même le voir en prison et est toujours là pour lui malgré les horreurs qu’il a commises.

D’un autre côté, le personnage de la mère est bouleversant. Tout au long du film, elle ne montre aucun signe d’affection envers Kevin (avant le drame). Ironie tragique: elle prouve l’amour démesuré qu’elle a pour son fils quand il est trop tard. Le film est d’autant plus bouleversant lorsque l’on comprend que la monstruosité et l’inhumanité ne sont que les conséquences d’un quiproquo, d’un silence, d’un malentendu. Analyse subjective mais ce drame peut être résumé en une seule phrase: une maman qui MONTRE trop tard qu’elle aime démesurément son fils.

QUESTIONS QUE L’ON PEUT SE POSER APRES LA LECTURE DE CE FILM:

Qui est fautif en fin de compte ? Kevin ou sa mère qui n’a pas assez montré l’amour qu’elle pouvait lui porter?

Faut-il se « forcer » à avoir un enfant car notre partenaire le souhaite?

Le mal est-il acquis ou inné? N’est-ce pas en fin de compte un sentiment de rejet ou d’abandon?

Naissons-nous mauvais ou le devenons nous ?

Il est clair en tout cas que We need to talk about Kevin traite de thèmes précis: sentiment de rejet, incompréhension, silence, non dits qui peuvent mener à la folie.

Le film ne répond à aucune de ces questions, du moins pas explicitement.. Peut-être tout simplement car certaines interrogations resteront toujours sans réponse. Objectivement, We need to talk est l’incarnation d’un point d’interrogation. Celui qui clôt la question suivante : Comment devient-on un monstre? Film qui mène à la réflexion. Véritable tragédie sur les malentendus, la pudeur et le silence entre deux personnes qui s’aiment mais qui MONTRENT et prouvent leur amour mutuel trop tard. Le film est bien un drame familial. FILM BOULEVERSANT, dont on ne ressort pas indemne, qui marque les esprits et nous amène à la réflexion suivante: quelle est la véritable nature de l’homme?

Il s’agit également et bien évidemment d’un hommage au septième art. Vrai cinéma tout simplement car la réalisatrice réussit à MONTRER, exprimer l’inexprimable, uniquement grâce à sa caméra, car parfois les mots n,’ont plus assez de poids.

Après Sundance, The Miseducation of Cameron Post s’offre le Champs-Élysées Film Festival

Lundi 18 Juillet 2018 au Publicis des Champs-Élysées, Sophie Dulac accueille sur scène les très…

Downrange : Interviews de Ryûhei Kitamura (réalisateur) et Joey O’Brian (scénariste) !

Présenté pour la première fois en septembre 2017 au TIFF ( Toronto International Film Festival), Downrange,…

Film Culte: décryptage du chef d’œuvre « Orange mécanique »

Film de Stanley KUBRICK Malcolm MAC DOWELL C’est en 1971 que Kubrick signe un…