Et de deux albums pour Sorry ! Le duo britannique au post punk lancinant est de retour avec « Anywhere but here », l’album de la maturité si l’on en croit les premiers échos. Et malgré la trop grande exploitation de cette expression au risque d’y perdre tout son sens, ce nouveau jet signe bien la fin de l’adolescence et l’entrée dans un album plus abouti. Le premier s’appelait « 925 », soit le moment où l’argent obtient son grammage idéal et devient presque pure. Pas tout à fait parfait donc mais pas si loin. Ce deuxième opus s’est-il transformé en or ? Chronique.

Welcome to planet Sorry

Les débuts mentent parfois et ne laissent en rien présager de la fin. Un adage qui s’applique facilement ici puisque l’entrée en matière de ce nouvel opus dénote tout particulièrement avec le reste de son album. « Let the Lights On » est une version énervée, lumineuse et entraînante de la planète Sorry. Le petit alien de l’album a il est vrai été créé en marge de sa famille et a pris cette place de premier arrivé en dernière minute. Il faut pourtant dire que son refrain répété colle à la peau et porte à une transe qui donnerait bien envie de poser ses valises dans son vaisseau spatial. Complètement entêtant, il a l’efficacité de son comparse du premier album : « Right Round the Clock » et ses paroles empruntées à « Mad World ». Une réussite qui accroche l’oreille donc et permet un décollage réussi. Sorry y prend les traits temporaires d’autres géants du moment : Dry Cleaning. Plus rien ne s’inscrira dans cette lignée du reste de la galette si ce n’est quelques lignes mélodiques de « Quit While You’re Ahead » qui arrive en fin d’écoute.

C’est d’ailleurs un tout autre chemin qu’emprunte le duo. Pas besoin d’attendre longtemps pour s’en rendre compte, « Tell Me », deuxième de cette galette change de ton. Louis O’Bryen y donne d’ailleurs de la voix en premier et ralenti la cadence. Nous voilà plongés dans les ondes oniriques du groupe. Mais aussi pleinement dans sa marque de fabrique. S’il joue dans la cours devenue immense du post-punk, et une version bien cold du genre, il sait aussi s’en démarquer. Déjà parce que de tous, le groupe est celui qui profite de la touche la plus pop de l’écurie anglaise et même française qui y officie. Pas étonnant donc de retrouver Tears for Fears mêlé à leur premier album, le combo a la même énergie mélancolique que la reprise de Gary Jules du célèbre morceau.

Le groupe sait tout particulièrement jouer sur la corde aérienne et rendre ses peines enivrantes, presque dansantes. C’est le cas sur l’un des singles de cet « Anywhere but here », à savoir « Key to the City ». Le morceau se dégage par une sensualité en retenue qui fait sa force. « Step » plus tard lui aussi s’énerve plus, appuie ses boucles enn un pas affirmé et une batterie omniprésente. Là où « Willow tree » semble carrément coller aux classiques britanniques. Le refrain entêtant s’y fait ritournelle et donne envie de chanter sous la pluie. Un jour morose de Londres y prend forme, les rythmiques s’y infiltrent , parfaitement dosées. Le rétro est là et la texture évoque l’éminent « Coffee and TV » de Blur. La comparaison pourrait d’ailleurs bien s’étirer sur le reste d’un album parfaitement construit qui se dessine avec aisance. Qu’y aurait-il après l’adolescence à la « Skin » de Sorry ? Une sorte de désenchantement où l’apathie la dispute aux élans de la vie. Amusant quand on sait que le groupe propose en avant dernier titre de se laisser entrainer par « Screaming in the rain », probablement l’un de ses moments les plus sombres qui est d’ailleurs largement porté par la voix de Louis.

You are home

La voix à la candeur affirmée d’Asha Lorenz tire pourtant toujours vers l’enfance. Elle happe autant qu’elle apaise. La morosité y est doucement distillée. Le titre « There’s Many People That Want to be Loved » s’inscrit dans cette lignée. D’autres tirent sur la corde et personnifient les douleurs en poussant dans les aigus côté instruments et voix. C’est le cas avec « I Miss The Fool » qui porte sa chanteuse vers quelques envolées lyriques.

Pour autant quand la voix s’accorde à se faire murmure, déstructurant au passage ses morceaux pour mieux leur donner du corps , le groupe gagne en identité. « Closer » en est l’exemple affirmé. L’association va tout aussi bien avec la belle utilisation d’un clavier sur tout l’opus. « Baltimore » lui faisant une très belle part en son introduction. Tout comme la ligne de basse qui sert « Hem of the fray » un comptine à la bienveillance d’une berceuse. Nul doute que Sorry sait parfaitement donner un sentiment d’appartenance à celui qui l’écoute. « Anywhere but here » a tout du cocon qui donne l’envie d’être surtout ici à l’écouter.

c’est « Again » qui conclut cette pépite indé grandiose. La promenade sur la planète n’est pas de tout repos mais que les paysages y sont beaux. On y resterait bien encore et encore. Voilà qui colle parfaitement aux paroles et à la boucle musicale qui vient fortement appuyer ce propos. La voix se détache parfois surplombant les décors et puis c’est au tour des instruments de répondre encore plus fort, avec la puissance d’un ouragan. Ici la météo est déchainée, les titres rocheux et la vue est imprenable. Il ne serait pas étonnant d’y trouver une mine d’or. Et s’il n’est pas encore à son grammage parfait, il s’en approche savamment.

Un tour sur le bolide

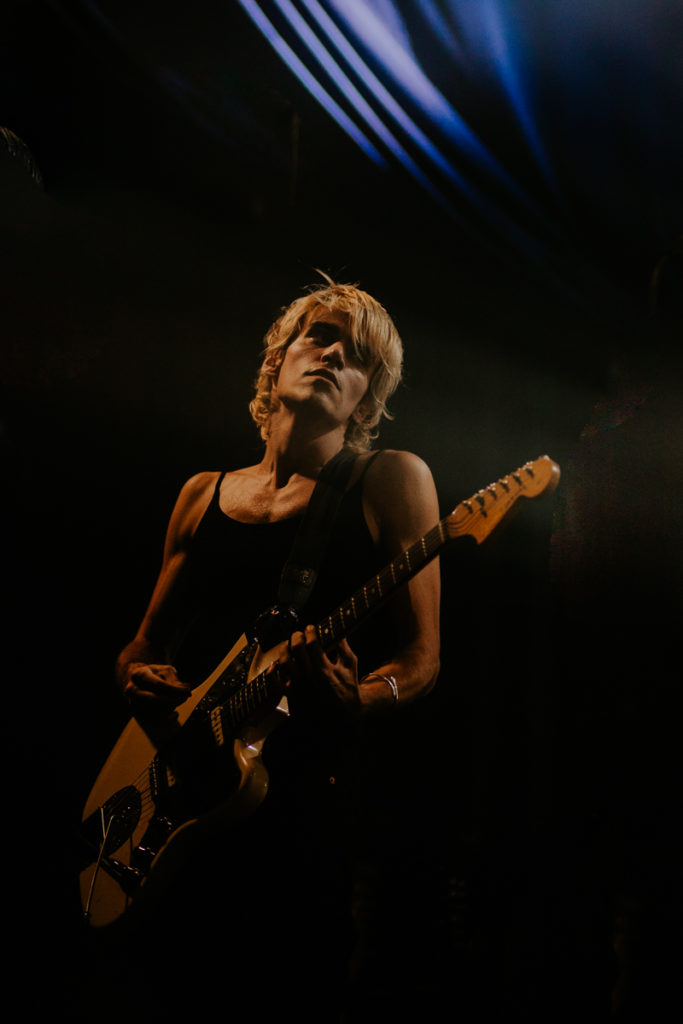

La planète Sorry, elle se vit aussi en concert. Au Pop Up du Label de Paris le 15 octobre 2022, le groupe s’est offert une prestation face à une salle pleine à craquer. Difficile de se frayer un chemin parmi une foule compacte et réactive. L’expérience Sorry se sublime en live. Ses titres s’y enchainent avec grâce et un son hautement maîtrise. les morceaux s’y délient, plus rock que dans leur version album mais tout en gardant leur instant mélancolique et à fleur de peau. Le groupe y devient le parfait mettre de cérémonie et donne au tout l’éminente saveur d’un club underground new-yorkais. Pour ceux qui les auraient raté, le vaisseau se posera une nouvelle fois en février avec des dates à Lille, Nantes Lyon et Paris. Pour prendre vos places, c’est par ici que ça se passe.