ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DE TRES NOMBREUX SPOILERS SUR SCREAM 5, NE LE LISEZ PAS SI VOUS NE VOULEZ PAS VOUS SPOILER !

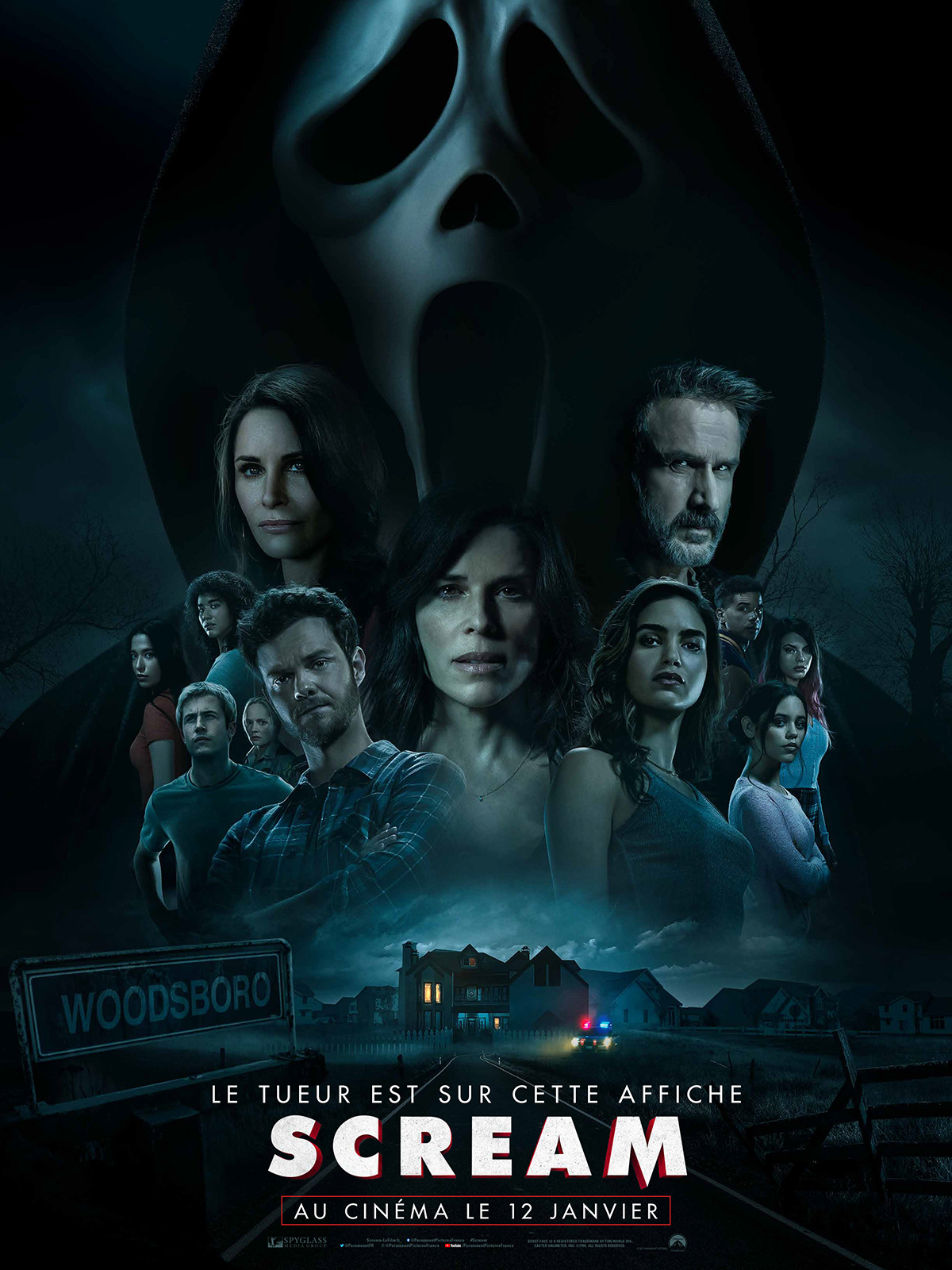

En ce début 2022, la sortie du nouveau Scream a été accueillie comme un immense évènement. Fans de la première heure et de la nouvelle génération attendaient au tournant le retour de ghostface. Pour les plus jeunes, la saga de films évoquait certainement une touche de kitch et une nostalgie d’une époque qui semblait bien plus douce. D’ailleurs le succès récent de la saga Fear Street sur Netflix laissait présager un certain plaisir à revoir des films de massacres de lycéen.nes sans autre forme de procès. C’est pourtant pour les fans de la première heure que cette sortie faisait office de fête nationale. Onze ans après la sortie du très réussi Scream 4, les attentes étaient nombreuses. Mais aussi les doutes et incertitudes. Assistera-t-on au film de trop de la célèbre saga ? Scream peut-il encore se renouveler ? Si les critiques des amateurs sont plutôt positives, ce nouveau volet fait au yeux d’un puriste de trop nombreuses fautes dont il faut qu’on parle. Ci-dessous avec des spoilers. Ne le lisez pas si vous ne voulez pas vous spoiler. J’insiste. Merci.

Le retour à Woodsboro qui fait plaisir mais…

Le retour à Woodsboro qui fait plaisir mais…

Nous voilà donc de retour à Woodsboro, 11 ans plus tard. Le quatrième volet de la sage avait fait un sans faute et à l’époque Kevin Williamson promettait une nouvelle trilogie qui faisait envie. Oui mais finalement, l’affaire ne s’est pas conclue. Topo, l’attente était passée, reléguant l’idée de retrouver Sidney et sa troupe au rang de simple fantasme peu réaliste. La désastreuse série MTV avait finie d’achever toute envie de retrouver nos héros. Pas besoin de se replonger dans un univers qui ne saurait être respecter. Pourtant quelques infos lâchées ça et là laissaient supposer que le cinquième épisode pourrait bien être le joyaux qu’on n’attendait plus. Du moins en matière de fan service pour une fois bienvenu. Qui parmi la fan base ne rêvait pas de faire un nouveau tour dans la maison de Stu Macher ? Personne c’est évident. Et c’est bien ce que semble avoir compris le film qui n’a de cesse de la jouer clin d’oeil appuyé et méta distillés comme un « je vous ai compris » de bout en bout de bobine. Et vas-y que dès l’introduction, ça y va franchement. On cite Billy Loomis, on parle de Stab (le film qui traite des évènement des précédents volets mais dans le film si vous suivez), on fait même un clin d’oeil au fans les plus hardcores en titillant la mémoire de qui joue dans la scène d’intro de Stab qu’on découvre dans Scream 2. L’idée promet d’être blindée de références qui se veulent pointues. Sauf que, ce nouveau Scream se trompe dès son introduction puisqu’il fait plus état d’un produit potassé et marketé qu’une véritable déclaration d’amour à une saga qui aura su marquer toute une génération.

Une scène d’ouverture qui rate son entrée en matière

Alors voilà que d’emblée, les clins d’oeil se veulent précis et nombreux. Notre nouvelle première victime (jouée par Jenna Ortega que vous connaissez de la série « You ») reproduit les gestes de Casey Backer, attrape un couteau de la même façon, parle de cinéma d’épouvante avec recul, cuisine non plus des pop-corns mais un petit plat à la casserole. On se surprend à pousser quelques gloussements quand le tueur pose une question similaire au premier opus, « Puis-je rentrer chez toi avant que tu ne verrouilles à distance » is the new « Ta maison a deux entrées, à ton avis à laquelle des deux est-ce que je t’attends ? ». Tout ça est fort plaisant si on exclut le fait que la première victime ne meurt pas. La saga a toujours pris soin de créer ses effets, d’offrir une entrée en matière au gore brut, travaillé, servi en grosse plâtrée. C’est même sa marque de fabrique. Alors quand notre première victime prend quelques, certes douloureux mais tout de même, coups de couteaux, la frustration se fait sentir. Que va-t-on nous vendre ?

Traiter les fans de vieux, au mieux

Cette fade entrée en matière n’est en réalité qu’un prétexte pour introduire le retour à Woodsboro d’une toute nouvelle héroïne, Sam – ça sonne un peu comme Sid effectivement- qui devrait porter une nouvelle saga, et introduire du sang neuf. Mais cette nouvelle héroïne a surtout un lourd secret. Elle est la fille cachée de Billy Loomis, le tueur du premier. Oui comme dans un soap. Et cette filiation c’est aussi l’occasion de faire revenir Skeet Ulrich sous forme d’hallucination pour faire sautiller les fans sur leurs chaises. Et dans l’idée, pourquoi pas finalement ? Revoir l’acteur dans le rôle du meilleur des tueurs fait chaud au coeur et oui on peut bien s’asseoir sur la cohérence puisque le plaisir est là. C’est aussi l’occasion d’introduire un nouveau groupe d’adolescents à tuer, qui ne seront autre que les copains de la petite soeur, la première non-victime donc. Quand la petite bande est introduite, la surprise est de taille. Si beaucoup saluent le travail fait pour bien les présenter, les questions se posent. Scream l’original était novateur en terme de création de personnages complexes qui détonnaient avec ceux traditionnellement présentés dans le genre. Exit la scream queen idiote qui court s’enfermer dans sa chambre, bonjour les personnages malins, conscients de l’horreur, geeks auxquels peuvent s’identifier les spectateurs eux mêmes fans d’horreur. Kevin Williamson qui avait écrit le premier volet est en plus, si vous l’ignoriez, le papa du premier baiser gay porté à l’écran dans une série télévisée grâce à « Dawson » et au personnage de Jack. Alors quand en 2022, la saga présente son nouveau groupe d’adolescents, sans pour autant faire de Scream un film d’horreur à thèmes, on s’attend au moins à ce que nos personnages soient bien encrés dans leur époque et conscients des enjeux actuels comme peut l’être une génération très engagée sur de nombreux thèmes sociaux. Et bien non, notre troupe aurait pu être écrite en 1996, ils auraient eu la même pseudo personnalité. Facile, déjà vue, sans enjeux. On repassera pour découvrir enfin un vrai héros queer dans un film d’horreur porté sur grand écran. Tant pis. A la place, la nouvelle génération, la génération Z comme elle sera appelée plus tard par un des protagoniste, est simplement la même que la nôtre et se regarde avec une certaine forme de hauteur propre aux boomers. Et c’est sûrement ça le plus gros problème de ce nouvel épisode : penser que les fans de la franchise sont des boomers qui ne veulent pas qu’on touche à leur saga. Alors les clins d’oeil méta se cumulent : on nous parle de Stab 8 en rappelant en boucle que c’est devenu mauvais à partir du 5. Et oui c’est drôle, c’est amusant de prendre ce recule sur son oeuvre et c’est ce que Scream a toujours fait, éviter de se prendre au sérieux et s’auto-référencer. Sauf que cette fois c’est trop gros et qu’il ne faut pas pour autant oublier son histoire.

Une trop longue entrée en matière

Pour mieux présenter un univers qu’on sent qu’ils espèrent voir assez bankable pour poursuivre sur beaucoup trop d’épisodes, notre nouvelle équipe passe un premier tiers de film à parler drama et à montrer ses personnages à coup de répliques pour mieux les définir. Intervient le premier vrai meurtre qui tombe comme un cheveux que la soupe et manque encore de grosse hémoglobine. Et voilà qu’enfin, vous les attendiez nous aussi, la troupe d’origine revient. Mais pas trop vite. Gale et Sidney elles promettent de ne pas revenir à Woodsboro malgré tout. Dewey lui, séparé de Gale – clin d’oeil méta à sa séparation avec Courtney Cox- n’est plus que l’ombre de lui même. Il boit trop et comme on ne peut pas le dire avec finesse, il vit dans une caravane. Il finit par se laisser convaincre de repartir à la chasse au tueur. Et évidement, mais ça la bande-annonce le laissait entrevoir- ça tourne mal pour lui. C’est donc dans un hôpital que Dewey Riley qui ne fait aucune référence à Tatum sa soeur en revanche, finit par se faire tuer par un meurtrier qui lui balance quand même un « C’est un honneur » et y va à la grosse référence à Games of Thrones « Yes, today ». Si perdre un personnage qui a tenu cinq volet est toujours déplaisant pour un fan d’une saga, une mort si bête, si mal amenée, si prévisible et portée par le minima d’émotions devient vraiment dérangeante. Tuer Dewey aurait dû être un vrai retournement de situation, sûrement de fin de pellicule et un déchirement. Et puis puisqu’on est dans un hôpital, puisque la protagoniste s’appelle Carpenter, il aurait été plaisant d’exploiter cette référence au second Halloween. Bon tant pis encore.

Pour mieux présenter un univers qu’on sent qu’ils espèrent voir assez bankable pour poursuivre sur beaucoup trop d’épisodes, notre nouvelle équipe passe un premier tiers de film à parler drama et à montrer ses personnages à coup de répliques pour mieux les définir. Intervient le premier vrai meurtre qui tombe comme un cheveux que la soupe et manque encore de grosse hémoglobine. Et voilà qu’enfin, vous les attendiez nous aussi, la troupe d’origine revient. Mais pas trop vite. Gale et Sidney elles promettent de ne pas revenir à Woodsboro malgré tout. Dewey lui, séparé de Gale – clin d’oeil méta à sa séparation avec Courtney Cox- n’est plus que l’ombre de lui même. Il boit trop et comme on ne peut pas le dire avec finesse, il vit dans une caravane. Il finit par se laisser convaincre de repartir à la chasse au tueur. Et évidement, mais ça la bande-annonce le laissait entrevoir- ça tourne mal pour lui. C’est donc dans un hôpital que Dewey Riley qui ne fait aucune référence à Tatum sa soeur en revanche, finit par se faire tuer par un meurtrier qui lui balance quand même un « C’est un honneur » et y va à la grosse référence à Games of Thrones « Yes, today ». Si perdre un personnage qui a tenu cinq volet est toujours déplaisant pour un fan d’une saga, une mort si bête, si mal amenée, si prévisible et portée par le minima d’émotions devient vraiment dérangeante. Tuer Dewey aurait dû être un vrai retournement de situation, sûrement de fin de pellicule et un déchirement. Et puis puisqu’on est dans un hôpital, puisque la protagoniste s’appelle Carpenter, il aurait été plaisant d’exploiter cette référence au second Halloween. Bon tant pis encore.

du méta au lourd

Les scénaristes l’ont bien compris, la mort de Randy dans Scream 2 a frustré tous les fans qui ne demandent qu’à le retrouver. Dans le 3, Craven avait dans un premier temps pensé à ressusciter le personnage, avant d’y renoncer pour ne pas en faire trop. A la place, il avait choisi de ramener Martha, la soeur de Randy qui avait sur elle le testament vidéo du personnage. Le 4 avait contourné le problème en créant non pas un mais deux personnages ( féminin et masculin) épousant les même caractéristiques que Randy et évoquant les règles du genre. Mais cette fois, pourquoi choisir ? semble se dire notre scénariste qui vraiment veut juste faire plaisir aux fans – ces gens faciles. Voilà donc la soeur de Randy qui sert le thé toute sourire à ses enfants (le neveux et la nièce geek de Randy qui donne les nouvelles règles donc) face à un portrait géant de notre personnage décédé alors que bon, ses enfants sont en train de parler du risque qu’ils se fassent massacrer. Et Dewey qui a pourtant toujours été au plus proche des gens de ne pas s’émouvoir de la mort imminente d’adolescents. Et là encore, le parallèle avec les fans est là. Vous érigez des autels à ce personnage semble-t-il nous dire, je vais vous en donner.

Autre clin d’oeil, un personnage, celui de Dylan Minette s’appelle Wes. Comme le regretté Craven. Il est le fils de Jody, la policière du 4. Mais nous dit-on encore une fois avec auto-dérision, on s’en fiche des suites. Pas vraiment mais admettons. Il est bien dommage du coup de ne pas exploiter sa mort en y allant aux vraies références à Craven et son immense oeuvre. Les griffes de la nuit, La Dernière maison sur la gauche, La Colline à des yeux, c’était le moment de citer ce répertoire et d’y aller franchement. La scène de la mort de Wes offre néanmoins l’un des meilleurs moment du métrage. En effet, le clin d’oeil aux inutiles jump scares dont se dédouane entièrement le film est un régale qu’il faut absolument saluer.

Le retour des vieux amis

C’est pourtant le retour de Sidney Prescott et de Gale Weather qui donne du coeur à tout ce nouvel opus. Notre héroïne n’est plus ce qu’elle était au lycée. La voilà devenue une final girl prête à tout pour tuer ce nouveau ghostface. Quelques répliques bien croustillantes viennent consolider le tout. C’est certes passer à côté de Sidney qui oui est prête à se battre contre ses démons mais n’y a jamais pris de plaisir mais c’est plutôt plaisant. La scène du passage de flambeau est évidement l’un des meilleurs moments du film. Quoique soyons honnêtes, il n’a rien de la grandeur de la réplique du quatrième opus « First rule of a remake, don’t fuck with the original ». Et c’est peut-être le comparatif de ces deux répliques qui explique le mieux ce qui cloche dans ce cinquième opus. En riant franchement à cette blague, on se sent comme un vieux con qui ne voudrait surtout pas que la nouvelle génération puisse prendre la relève. Sauf que, personne n’a demandé de Scream 5, les fans n’y sont pour rien, ils aiment une saga et vous êtes bien contents qu’il achètent des places de cinéma. Evidemment qu’ils souhaitent garder un matériel d’origine qui leur a plu intact. Le jeu des remake, reboots et suites sans fin n’a que trop durer à Hollywood et certaines Madeleines de Proust devraient rester intactes. Alors quand la révélation des tueurs tombe et que le mobile évoqué est le fanatisme, on se sent un peu jugés par les mêmes personnes qui veulent nous vendre leur sauce. Il est facile de prendre du recul sur soi, se demander si l’extrémisme des fans n’est pas de trop. Mais on peut aussi se rappeler qu’il n’y as pas non plus tellement d’extrémistes chez les fans de Scream et qu’en parler n’a rien de si choquant. Les scénaristes prennent pourtant beaucoup de plaisir à parler pour les fans. Quand Gale dit qu’on a tué notre ami, elle parle en quelque sorte de notre ami en tant que fans. Quant à la révélation de qui sont les tueurs le petit ami et Amber la meilleure amie de la petite soeur, le tout manque d’émotion. Cette révélation s’inscrit dans une dynamique déjà bien huilée et connue. Et c’est dommage. Dans le quatrième le miroir de la pseudo nouvelle héroïne Jill ( Emma roberts) qui s’avèrait être le tueur avait été une superbe idée. Là c’est plutôt plat en terme d’enjeux. A la place, faire de la première victime un tueur comme c’est d’ailleurs suggéré aurait pu avoir plus d’impact. Encore et toujours tant pis. A la place, on se délectera de quelques bonnes répliques de Sidney qui raccroche notamment au nez du tueur en lui disant « Je m’ennuie ». Une façon de toujours savoir rire de soi finalement.

C’est pourtant le retour de Sidney Prescott et de Gale Weather qui donne du coeur à tout ce nouvel opus. Notre héroïne n’est plus ce qu’elle était au lycée. La voilà devenue une final girl prête à tout pour tuer ce nouveau ghostface. Quelques répliques bien croustillantes viennent consolider le tout. C’est certes passer à côté de Sidney qui oui est prête à se battre contre ses démons mais n’y a jamais pris de plaisir mais c’est plutôt plaisant. La scène du passage de flambeau est évidement l’un des meilleurs moments du film. Quoique soyons honnêtes, il n’a rien de la grandeur de la réplique du quatrième opus « First rule of a remake, don’t fuck with the original ». Et c’est peut-être le comparatif de ces deux répliques qui explique le mieux ce qui cloche dans ce cinquième opus. En riant franchement à cette blague, on se sent comme un vieux con qui ne voudrait surtout pas que la nouvelle génération puisse prendre la relève. Sauf que, personne n’a demandé de Scream 5, les fans n’y sont pour rien, ils aiment une saga et vous êtes bien contents qu’il achètent des places de cinéma. Evidemment qu’ils souhaitent garder un matériel d’origine qui leur a plu intact. Le jeu des remake, reboots et suites sans fin n’a que trop durer à Hollywood et certaines Madeleines de Proust devraient rester intactes. Alors quand la révélation des tueurs tombe et que le mobile évoqué est le fanatisme, on se sent un peu jugés par les mêmes personnes qui veulent nous vendre leur sauce. Il est facile de prendre du recul sur soi, se demander si l’extrémisme des fans n’est pas de trop. Mais on peut aussi se rappeler qu’il n’y as pas non plus tellement d’extrémistes chez les fans de Scream et qu’en parler n’a rien de si choquant. Les scénaristes prennent pourtant beaucoup de plaisir à parler pour les fans. Quand Gale dit qu’on a tué notre ami, elle parle en quelque sorte de notre ami en tant que fans. Quant à la révélation de qui sont les tueurs le petit ami et Amber la meilleure amie de la petite soeur, le tout manque d’émotion. Cette révélation s’inscrit dans une dynamique déjà bien huilée et connue. Et c’est dommage. Dans le quatrième le miroir de la pseudo nouvelle héroïne Jill ( Emma roberts) qui s’avèrait être le tueur avait été une superbe idée. Là c’est plutôt plat en terme d’enjeux. A la place, faire de la première victime un tueur comme c’est d’ailleurs suggéré aurait pu avoir plus d’impact. Encore et toujours tant pis. A la place, on se délectera de quelques bonnes répliques de Sidney qui raccroche notamment au nez du tueur en lui disant « Je m’ennuie ». Une façon de toujours savoir rire de soi finalement.

Scream 5 a quand même du bon

Tout n’est pas non plus à jeter de ce nouveau volet de la saga. Si les effets miroirs au premier sont très nombreux, ils n’en sont pas moins amusants. Sans avoir le premier en tête il est presque impossible de bien comprendre de quoi parle ce volet d’ailleurs. Mais lorsque l’on a les références, évidement, le jeu devient plaisant.

Retrouver les mêmes morceaux dont le thème de Dewey et « Red Right Hand » de Nick Cave, retourner dans la maison de Stuart, voir le nom de David Schwimer sur la fiche casting de Stab, la scène dans le garage, clin d’oeil à Tatum et Randy – avec les personnages supposés être les nouveaux Tatum et Randy-, la nièce de Randy qui revit la même scène que son oncle seule sur le canapé avec sa bière face à Stab, le personnage caché dans le placard, les parapluies… tous ces petits indices réchauffent le coeur des fans. D’autant plus qu’une fois le deuxième acte lancé, le tout prend en intensité et s’avère être un honnête divertissement pop-corn, drôle et un brin gore (juste un brin il faut en convenir) qui se regarde de façon plaisante. Les plans qui se font échos, notamment le tout dernier, les répliques similaires (Gale qui monte dans l’ambulance VS Sam qui monte dans l’ambulance), tout ça fait plaisir. Tout comme l’effort particulier mis au jeu du qui sera le nouveau tueur ?

Ce jeu bien mené permet de passer un bon moment et de faire frissonner les fans de la première heure. Ces derniers ne cherchent d’ailleurs pas dans un Scream un nouveau Babadook et s’amuser du comparatif permet d’avoir encore du recul sur ce qu’est la saga. Un film qui ne souhaite pas révolutionner la société mais qui aime le genre. Un slasher avant tout avec ses incohérences et ses envies de sauter sur son fauteuil, ses rires et ses frissons. Il manque quand même une grosse dose d’amour pour la saga plus qu’une machine à billet pour lui donner l’étoffe du premier, second et même quatrième. Et c’est bien ça, ce petit truc qui dérange celui qui avait profondément envie de l’aimer. Après 11 ans d’attente mieux vaut peut-être laisser le costume au placard que de n’en faire une caricature de ses propres propos. Et dire que les fans ont trop d’attentes et sont trop facilement déçus de bout en bout de pellicule, comme pour les culpabiliser n’y changera rien. Néanmoins, il faudra quand même voir le métrage en salle. Au moins pour défendre une certaine vision du cinéma qui a le droit d’être fun et démontrer que l’horreur doit profiter de plus de présence en salles obscures enfin et surtout pour rappeler que le genre n’a pas à toujours s’adresser à un public marginalisé. Non ce ne sont pas des tueurs en puissance prêt à venger leurs films favoris. « Pour Wes » conclut le méta-métrage. L’homme qui disait que le cinéma d’horreur est un exutoire , qui a toujours exercé avec passion et dont la fibre manque cruellement à ce Scream. Le flambeau, il faudra peut-être le garder encore un peu.

Lettre d’amour à la saga Scream en attendant le 5ème volet

Imaginez un peu. Nous sommes en 1996, une époque aujourd’hui jugée incroyablement cool par le…

12 films d’horreur à voir absolument sur Netflix France

On le sait il est bien plus facile de rester chez soit à chiller sur…

Petit guide de 31 films d’horreurs méconnus et qui fonctionnent à voir absolument!

Trêve de blabla, pour un bon film d’horreur, il faut bien trop souvent se matter…