Pour la reprise progressive des concerts entamée il y a à peine quelques semaines, les deux soirées d’IDLES à l’Élysée Montmartre étaient parmi les plus attendues de la sphère rock. On sait à quel point le groupe anglais de post punk mené par Joe Talbot est taillé pour la scène. On était présent pour la deuxième date. Alors, IDLES en live : still a beautiful thing ?

Un contexte de chaleureuses retrouvailles amorcées par BAMBARA

C’était à Pigalle, dans le quartier foisonnant des salles de concerts, aka l’endroit idéal pour se remettre dans le bain (de sueur). L’Élysée Montmartre, jolie salle refaite à neuf il y a quelques années, accueillait deux soirs de suite, le 28 février et 01 mars, les cinq mecs fous furieux d’IDLES (qui ne l’oublions pas, ont aussi un grand cœur), après des mois et des mois de report. Chanceuse coïncidence, c’était également la première semaine sans masques obligatoires dans les salles.

Heureux du lieu, de l’ambiance, de la bière. De belles retrouvailles. A 20h, Bambara investit la scène. Groupe de post-punk (enfin, de rock quoi) venu de Brooklyn, ils captent l’attention de l’Élysée en un rien de temps. Faut dire qu’ils sont loin d’être des novices. Quatre albums et un EP à leur compteur. Cela donne une première partie pleine de classe et d’agitation. Dans son élégant pull Kashmir, le chanteur étire son wild singing et tient la scène comme un petit prince. Les morceaux défilent dans une force bien mesurée, avec un son plus que correct. De quoi à la fois nous foutre une petite claque et nous laisser le temps d’apprécier le moment. On aura le droit à « José Tries to leave » en bouquet final, histoire de nous asséner le coup fatal. Grand morceau. Groupe à suivre. Rendez-vous le 30 mars 2022 à la Boule Noire.

IDLES prend les commandes

La suite, vous la connaissez. IDLES est à l’heure. Good point. Les caméras sont prêtes, puisque France Télévisions diffuse le concert en direct. Joe Talbot et ses hommes entrent en scène avec modestie et entament « MTT 420 RR », premier morceau de leur nouvel album Crawler, dont vous pouvez retrouver notre chronique juste ici. Construit comme une belle introduction, faisant écho à « Angel » de Massive Attack, il permet d’ouvrir subtilement le show, et de contraster avec cette image de brute épaisse avec laquelle le groupe aime si bien jouer. Le micro de Joe est réglé pour que sa voix nous tape de pleine face, au point qu’elle écorche presque les oreilles, mais que voulez-vous, c’est IDLES, on est au courant que le chanteur aspire à lui seul une bonne partie de l’identité du groupe. « Are you ready for the storm ? ». Et comment ! Le prédit orage sera instauré par « Car Crash ». Mais bizarrement, ça ne prend que moyennement, surement du fait que le morceau joue sur un rythme assez lourd et particulier, qui fonctionne bien en studio, mais a du mal à s’élancer sur scène. Le moteur ronronne encore.

Le vrai départ se fera sur « Mr. Motivator » qui est une valeur sûre. Ca commence à prendre vraiment et dès lors, ça ne s’arrêtera plus. La suite peut-être facilement imaginée : la salle aura droit à un grand best-of d’1h30 de leur carrière. IDLES pioche dans chaque albums, avec les tubes qui leur appartiennent : « Mother », « Never Fight a man with a perm », « Grounds »… Rien de très surprenant. Le public est friand de cela. Et le groupe a toujours joué avec cette formule. Marché conclu entre les deux.

Crawler préfère la brasse au crawl

Au delà de ce marché pourtant, Crawler donnait l’espoir d’une chose légèrement déviée de ses habitudes. C’est du moins ce que certains pouvaient attendre. Plus fouillé et nuancé, ce dernier album était arrivé à une sorte de paroxysme de leur style, grâce à de jolies compositions et un bon équilibre d’ensemble. Sur scène, on l’attendait beaucoup, avec cette idée que le groupe mettrait l’accent dessus, peut-être pour amener un peu d’inattendu, ou du moins une saveur surprise. Malheureusement, la prestation live entraine IDLES comme un aimant vers l’aspect bourrin et compagnie pour lequel il sont adulés. De ce point de vue, les morceaux de Crawler sont noyés dans l’ensemble, et n’amènent rien de particulier. « When the Lights Come On » et « The Beachland Ballroom » passent au beau milieu comme des étoiles filantes sans que le coup ne soit marqué. Dommage. Et tant pis. Tout est pris au même niveau sans que rien ne se démarque. C’est aux fans de piocher selon leurs goûts personnels. On notera tout de même une sympathique interprétation de « Meds », issu aussi de Crawler, dont les coups fugaces de batterie et de guitare remplissent bien leur rôle. Le morceau éponyme, quant à lui, fait très peu effet. Peut-être parce que Joe Talbot ne tient pas bien son refrain…

Voir cette publication sur Instagram

IDLES sous formules mathématiques

Pour le reste, IDLES remplit ni plus ni moins son rôle : énergie boostée, pogos enflammés et morceaux tubesques connus sur le bout des doigts par la salle. Le tout avec un son relativement compressé et très direct, de quoi se foutre les tympans en l’air pour quiconque se trouve dans les axes de réception. Niveau jeu de scène, inutile d’en faire des caisses, Joe Talbot sait y faire en matière de présence, tandis que les fourmis s’agitent beaucoup derrière, au point que le guitariste rejoint la fosse sur un morceau. Rien à redire ici, ambiance et énergie sont menées d’un coup de maître. IDLES détient une belle vitrine à eux cinq. C’est un groupe qui a de la gueule sur scène.

On passe un bon moment certes. Mais quoi de plus ? Tout est mécanique, appris par cœur. Le groupe recrache avec puissance, sans jamais que cette puissance ne prenne aux tripes et n’aille nulle part ailleurs que dans l’attendu. A force, c’est un peu ennuyant, même si on se raccroche toujours aux morceaux les plus revigorants : « Never Fight a man with a perm », « Danny Nedelko », « WAR »… Il faut dire qu’on ne se lassera jamais de ceux-là. Mais dans l’ensemble, IDLES ne décolle jamais tout à fait, et reste dans l’exécution presque minutée des versions studios. Groupe taillé pour la scène qui, à force de taillages, ne laisse plus beaucoup de places ni à la force de l’immédiateté ni à l’excitation de l’inopiné. Nous avons affaire à un bourrinage sous formules mathématiques, c’est à dire l’opposé du chaos. Attention tout de même à ne pas tomber dans les recettes de grand-mère… On ne voudrait pas que Ultra Mono se transforme en Ultra Dodo. Bon, le risque est tout de même faible avec IDLES.

Le dernier morceau, « Rottweiler » laissera toutefois un sentiment positif, grâce à une escalade sonore réussie qui dévie de la version studio. En quelques minutes, les défauts relevés jusque là (c’est lorsqu’on aime que l’on est le plus critique) sont presque pardonnés et revient alors cette folle sensation d’être là au sein d’une foule en transe, devant un groupe qui, somme toute, sera parvenu à s’imposer comme une référence du rock actuel. Finalement, et en y repensant, c’était tout compte fait une belle chose oui…

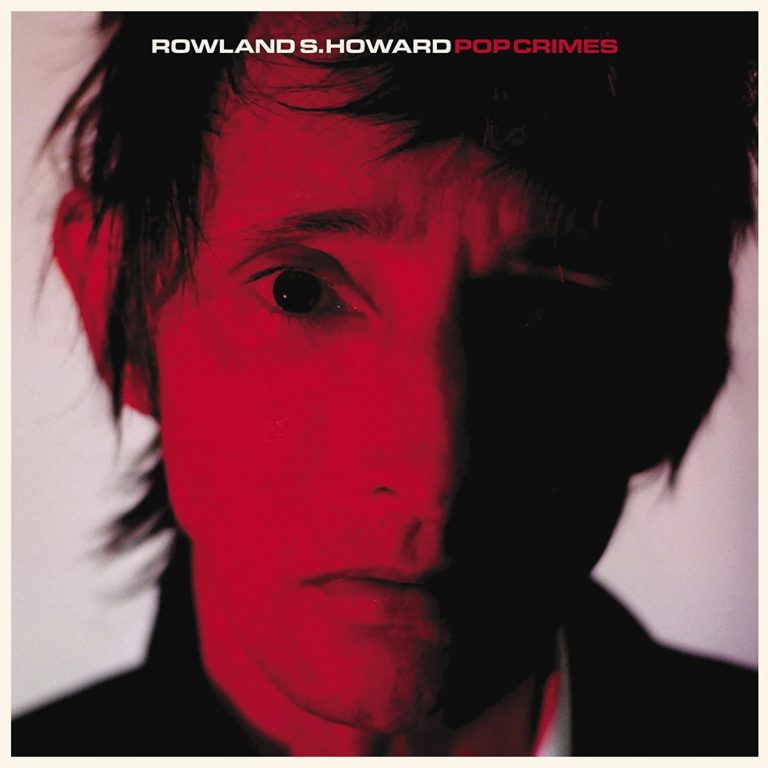

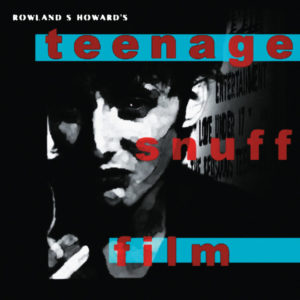

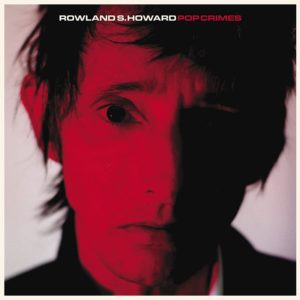

Teenage Snuff Film et Pop Crimes, bien que différents et séparément identifiés, constituent ensemble une œuvre commune et cohérente qui font de la carrière solo de l’artiste un véritable triomphe artistique. Dix ans les séparent. Dix ans nécessaires pour inventer quelque chose de nouveau sans perdre l’essence de son art. Dix ans pour digérer le premier opus et l’intérioriser. Celui-ci maintient une certaine distance avec l’auditeur, d’une froideur assumée, épaulée par une production âpre.

Teenage Snuff Film et Pop Crimes, bien que différents et séparément identifiés, constituent ensemble une œuvre commune et cohérente qui font de la carrière solo de l’artiste un véritable triomphe artistique. Dix ans les séparent. Dix ans nécessaires pour inventer quelque chose de nouveau sans perdre l’essence de son art. Dix ans pour digérer le premier opus et l’intérioriser. Celui-ci maintient une certaine distance avec l’auditeur, d’une froideur assumée, épaulée par une production âpre.  Dans le second album, le son est autre. Les compositions aussi. Pop Crimes en appelle davantage à notre sensibilité et dégage une aura plus chaleureuse, plus conviviale. Sa voix a gagné en intensité. On y ressent une forme d’harmonie et de réconciliation, quelque chose de moins disparate. L’artiste semble avoir atteint un niveau supérieur, se situant entre l’acceptation et l’épanouissement. Nous auditeurs, nous sentons plus conviés sur cet opus, bien qu’il soit difficile de dire que celui-ci est meilleur que le précédent. Chacun dégage une atmosphère spécifique, bien définie et travaillée. L’un ne va pas sans l’autre. Ils se répondent logiquement.

Dans le second album, le son est autre. Les compositions aussi. Pop Crimes en appelle davantage à notre sensibilité et dégage une aura plus chaleureuse, plus conviviale. Sa voix a gagné en intensité. On y ressent une forme d’harmonie et de réconciliation, quelque chose de moins disparate. L’artiste semble avoir atteint un niveau supérieur, se situant entre l’acceptation et l’épanouissement. Nous auditeurs, nous sentons plus conviés sur cet opus, bien qu’il soit difficile de dire que celui-ci est meilleur que le précédent. Chacun dégage une atmosphère spécifique, bien définie et travaillée. L’un ne va pas sans l’autre. Ils se répondent logiquement.