Buzz sur Springsteen : Pourquoi s’il faut n’écouter qu’un album, cela doit être Darkness on the Edge of Town

Alors que l’autobiographie du Boss, garantie 0% Ghostwriter, vient de sortir il y a quelques jours dans nos vertes contrées, et que l’on va probablement entendre ci et là quelques morceaux parmi les plus connus pour illustrer l’information, focus sur le meilleur album du plus célèbre habitant du New Jersey. En toute subjectivité.

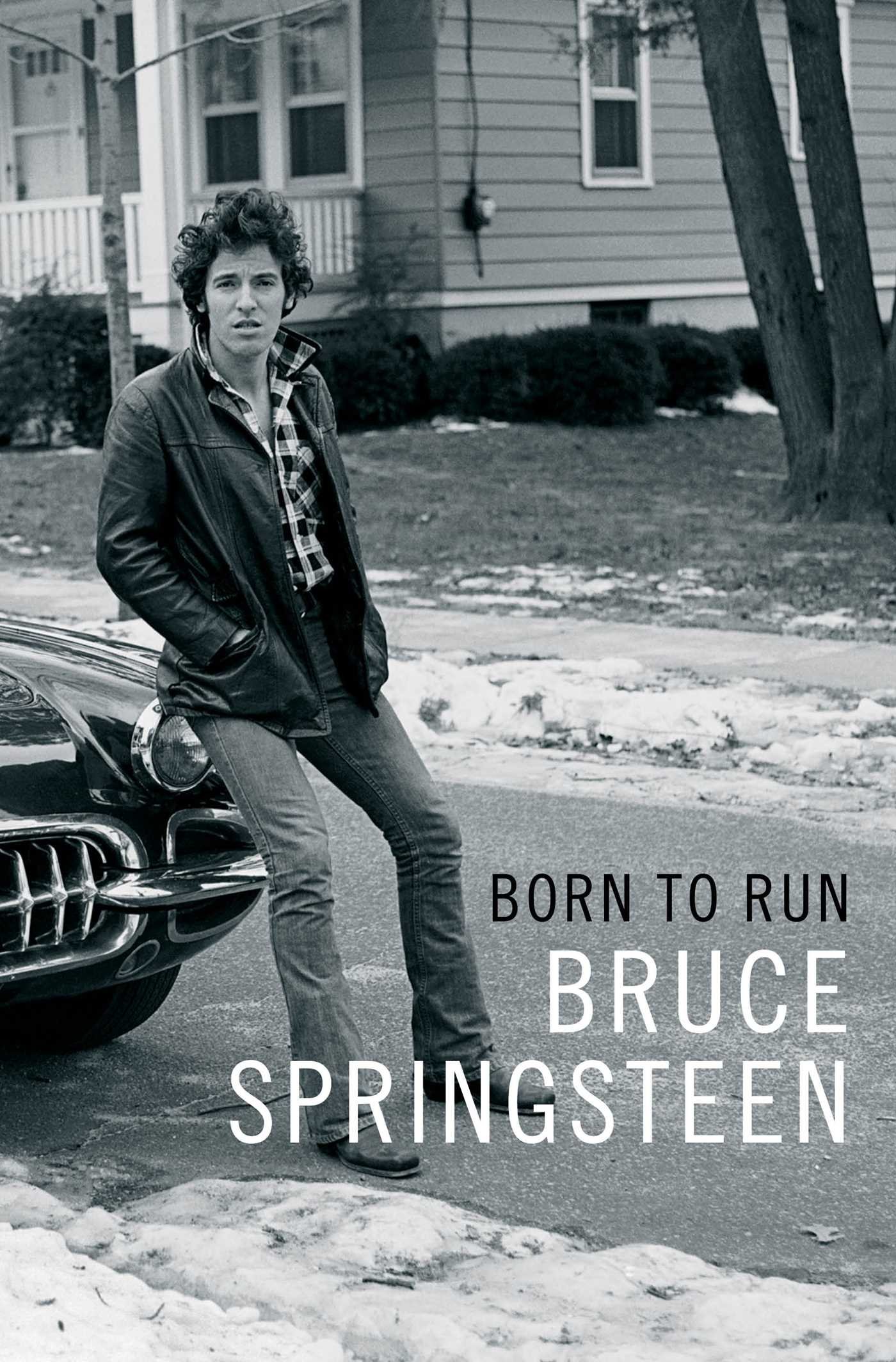

Mardi 27 septembre 2016 est sorti dans les kiosques l’autobiographie de Bruce Springsteen, « Born to Run », chez Albin Michel. Écrit par ses propres soins, sans intervention extérieure, à l’instar de son idole Bob Dylan ou bien encore Patti Smith (dont la collaboration a donné le magnifique « Because the night »), le livre est présenté comme authentique et sincèrement émouvant par les chanceux ayant eu la chance de l’avoir déjà lu. Gageons que l’on devrait entendre au gré des diverses présentations de l’information les morceaux les plus connus du Boss : « Born to run », « Born in the USA », « The River », « Streets of Philadelphia »…

La combinaison de l’automne, saison propre à la nostalgie et à la saudade et de la sortie de l’autobiographie de Springsteen amène à s’interroger sur le meilleur album du Boss, celui qui lui correspond le mieux. Ayant passé plus de quatre décennies sur scène, des générations entières ont évolués au gré de ses différents albums, ses différentes périodes (avec ou sans le E-Street Band), l’ont découvert, mis de coté et redécouverts au fil du temps. On est pas la même personne à 17 ans qu’à 67 ans (suivez mon regard… Joyeux anniversaire M. Springsteen, bien que le 23 septembre soit passé au moment de la rédaction de ce papier !). Et si « Born to Run », le livre, pas le morceau (encore que…), a pour but de révéler toutes les facettes du Boss, de montrer qui il est, quel album est le mieux à même de caractériser Springsteen dans ce qu’on projette sur lui ? Pas besoin de roulements de tambour, les plus attentifs remarqueront que la réponse à cette non-interrogation est déjà dans le titre…

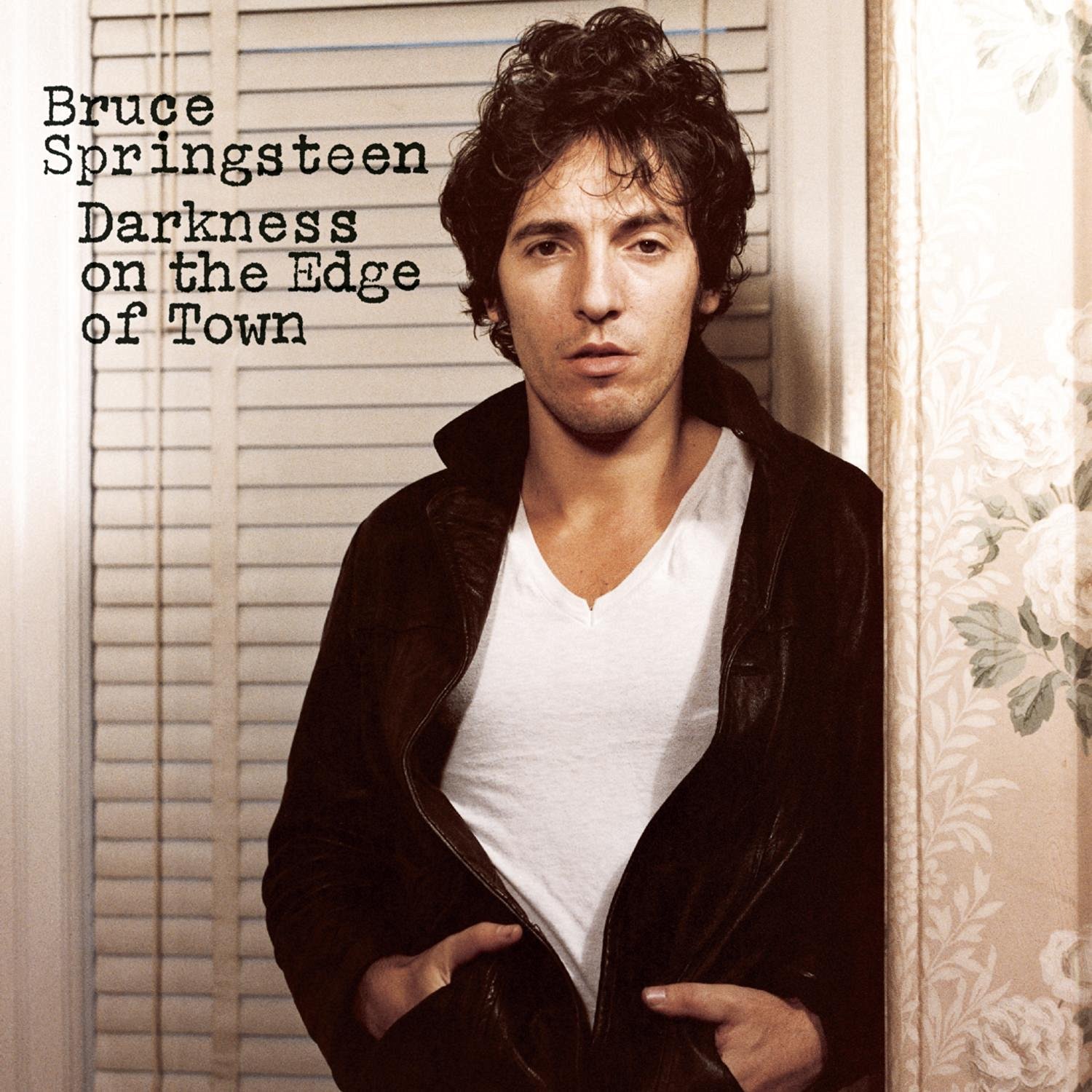

« Darkness on the edge of town » est le quatrième album de Bruce Springsteen sorti en juin 1978. Classé numéro 151 dans le top 500 des meilleurs albums par Rolling Stone Magazine, il fait suite au succès commercial de l’album « Born to Run » sorti trois ans plus tôt et qui l’a fait connaître du plus grand monde. D’ailleurs, on trouve un certain écho dans le thème du premier morceau, le rythmiquement enjoué « Badlands » (« I wanna find one place, I wanna spit in the face of these badlands » est à mettre en parallèle avec le « It’s a deth trap, it’s a suicide rap. We gotta get out while we’re young » ) parlant d’un homme désirant une autre vie et s’extirper de l’endroit d’où il vient. Le premier morceau de chaque face de l’album se trouve d’ailleurs contrebalancé par un dernier morceau avec un rythme plus dans la complainte. Comme les deux faces d’une même pièce. Vouloir absolument s’en sortir mais parfois avoir la tentation de renoncer. D’ailleurs, la sortie du livre « Born to run » et les révélations de Springsteen sur la dépression de son père et son propre combat depuis de nombreuses années pour lutter contre la même maladie apporte un éclairage particulier à la construction de cet album, qu’il avait voulu plus personnel et moins « évident » commercialement parlant que le fameux « Born to run ». Avec « Adam raised a Cain », au titre évocateur, pas besoin de chercher bien loin ce qui a pu inspirer le Boss, et pourquoi sa voix s’éraille autant sur ce titre. La voix se fait toujours aussi puissante mais à un rythme un peu plus doux avec « Something in the night ». Springsteen et Van Zandt s’amusent avec leurs guitares sur « Candy’s room ». « Racing in the street » vient clore la première face de l’album et met tout le monde d’accord (ou alors c’est que vous n’avez pas d’âme…). Le Rêve Américain brisé mais qu’on veut vivre quand même , le sentiment de liberté que l’on cherche à avoir par tous les moyens, la mélancolie… Tout y passe et sans aucun problème, bercé que l’on est par la voix de Springsteen et du piano comme pratiquement seul partenaire de jeu durant ce morceau.

Avec un peu de vague à l’âme, perdu dans ses pensées, on peut attaquer l’autre face avec « The Promised Land », qui nous donne envie de continuer à croire en l’avenir et en une archétypale « American Way of Life ». « Factory » et « Streets Of Fire » viennent doucher un peu l’enthousiasme, au niveau des paroles, car techniquement et musicalement elles restent très bonnes et équilibrées. « Prove it all night » est une déclaration « d’amour » à la naïveté et à l’entrain communicatif. Tout est en place pour que vienne vous cueillir le petit joyau méconnu de l’album… « Darkness on the edge of town » ! Pas forcément en tête des classements des morceaux préférés des critiques ou des fans, celle ci a pourtant l’art d’être maîtrisé de bout en bout. L’accompagnement du E-Street Band y est au diapason de la voix de Springsteen qui n’a pas à forcer pour vous faire partager les regrets d’un homme ayant tout perdu et vivant dans la pauvreté.

On pourrait finir par penser que tout cela filerait un peu le bourdon… Hors, il n’en est rien. En écoutant l’album de bout en bout, on aura voyagé avec Bruce. Vu l’Amérique probablement comme il est l’un des derniers à la voir, on aura espéré, on aura pleuré, on se sera perdu dans ses pensées, on aura regretté… Mais malgré tout, après avoir entendu les dernières notes, ce qu’on voudra c’est continuer à se battre. Car, après tout, c’est cela vivre. Alterner entre ce qui nous hante et ce qui nous pousse à exorciser nos démons, mais le principal étant toujours avoir la foi de continuer. Trêve de philosophie de supérette, merci pour tout M. Springsteen !

Et vous ? Quel est votre album préféré du Boss et pourquoi ? N’hésitez pas à donner votre avis.