2021, c’est terminé ! Malgré son lot de péripéties, notamment pour le monde de la musique, qui vit un nouveau coup dure avec l’interdiction des concerts debout en fin d’année, elle aura été riche musicalement. La team Popnshot profite de ce début d’année pour revenir dessus et faire la part belles aux albums qui l’ont marquée. Chaque membre te propose son top 5 albums sortis en 2021 à (re)découvrir. Bonne écoute.

TOP ALBUMS 2021 DE Léonard

1 – Little Simz – SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT

La boss finale. Que dire de plus ?

Que son album est excellent ? Vous vous en doutez, puisqu’il est en première position.

Que le morceau d’ouverture est sensationnel dans tous les sens du terme ? Oui voilà je pourrais

dire ça, car c’est lui qui m’a fait comprendre à quel point j’avais à faire à quelque chose de

grandiose. La suite n’est que mouvement logique. Little Simz est immense. Son album est une

leçon.

2 – Black Midi – CAVALCADE

Imaginez mixer tous vos genres musicaux préférés : et bien cela donnera Black Midi. Pourquoi

s’embêter à écouter autre chose tout compte fait ? Tout de même très orienté rock, avec une

influence marquée jazz et métal, Cavalcade est le deuxième enfant devant lequel on a d’abord

un mouvement de recul. Arrivé à maturation, il est celui qui vous ramène des 20/20 de l’école,

même si vous ne savez toujours pas très bien ce qu’il traficote dans sa chambre le soir. Dans un

mouvement psychédélique, cet album joue à un jeu de catch dangereux avec ses auditeurs, mais

que c’est jouissif.

3 – Lil Ugly Mane – VOLCANIC BIRD ENEMY AND THE VOICED CONCERN

Album indescriptible. Tombé dessus par hasard, et tout de suite conquis par la démarche. Il doit

Album indescriptible. Tombé dessus par hasard, et tout de suite conquis par la démarche. Il doit

y avoir du CBD là-dedans, ou carrément de la weed, pour être emmené aussi loin. 19 morceaux,

relativement courts et simples, et chacun dotés de sa magie propre. En ressort une certaine

étrangeté, mais aussi une sorte d’impressionnante évidence. Les tranches de guitare du dernier

morceau sont une énorme claque.

4 – Black Country, New Road – FOR THE FIRST TIME

Les dix-sept, euh pardon, sept jeunes anglais que sont Black Country, New Road ont montré

Les dix-sept, euh pardon, sept jeunes anglais que sont Black Country, New Road ont montré

qu’un album rock de six titres avait tout autant de potentiel qu’un autre de douze. For the first

time est sacrément sexy dans sa forme. Attendez d’entendre la voix du chanteur, et les

morceaux. Car quels morceaux. On tient là quelque chose d’exquis, entre la classe de

l’expérience sonore et l’exigence de composition.

Leur second album sortira en février 2022.

5 – Eddy Woogy – TUTTI QUANTI

A côté des sorties mastodontes du rap fr chaque année, lesquelles furent marquées en 2021 par

le très abouti L’étrange histoire de Mr Anderson de Laylow et l’autre album que vous avez tous

en tête mais qu’il m’ennuie presque de dire, vous trouverez le dernier Eddy Woogy : Tutti

Cuanti. L’artiste est hors-du commun. On le compte parmi les membres de l’Animalerie, un

collectif de rap basé à Lyon qui brille plus ou moins secrètement sur le milieu.

Tutti Cuanti, c’est un peu la saveur bouleversante d’un plat qui n’annonçait de prime abord rien

de sa superbe. Bizarre légèreté, légère bizarreté. L’artiste signe un premier album, il faut le dire,

parfait dans son geste d’exécution. A savoir qu’Eddy n’est pas à son coup d’essai. EPs et

featurings lui avaient déjà permis de révéler son talent excentrique. Car sa musique n’a rien de

normale. Et c’est ce qui la rend aussi onctueuse. Prod et compos au rendez-vous, l’album touche

exactement là où il faut. Et c’est un vent frais nécessaire (peut-être pas à cette période, il fait

assez froid comme ça, je vous l’accorde).

TOP ALBUMS 2021 DE Adrien

1- I’m not here to save the world – Lulu Van Trapp

Avec leur pop baroque et leur « rock libre », les Lulu Van Trapp s’imposent définitivement comme une des plus grande réussite de cette année. Leur musique est géniale, leur univers original aussi – ils sont tout simplement géniaux et ingénieux alors courrez les écouter.

Avec leur pop baroque et leur « rock libre », les Lulu Van Trapp s’imposent définitivement comme une des plus grande réussite de cette année. Leur musique est géniale, leur univers original aussi – ils sont tout simplement géniaux et ingénieux alors courrez les écouter.

2- The battle at garden’s gate – Greta Van Fleet

Avec son deuxième album, Greta Van Fleet a su dépasser la (prestigieuse) analogie à Led Zeppelin qui leur était constamment attribuée. Et surtout, les pré-adultes du Michigan ont créé une heure de pur délice rock qui enchaine solos cosmiques et performances vocales orgasmiques. Un incontournable de 2021 et de cette décennie.

Avec son deuxième album, Greta Van Fleet a su dépasser la (prestigieuse) analogie à Led Zeppelin qui leur était constamment attribuée. Et surtout, les pré-adultes du Michigan ont créé une heure de pur délice rock qui enchaine solos cosmiques et performances vocales orgasmiques. Un incontournable de 2021 et de cette décennie.

3- Magic mirror – Pearl Charles

Quel plaisir de découvrir puis d’écouter en boucle la pop seventies de Pearl Charles. Un rayon de soleil enchanteur inévitable qui marque la montée d’une superbe artiste prête à nous faire danser tant que les paillettes et les pattes d’eph seront de la fête.

Quel plaisir de découvrir puis d’écouter en boucle la pop seventies de Pearl Charles. Un rayon de soleil enchanteur inévitable qui marque la montée d’une superbe artiste prête à nous faire danser tant que les paillettes et les pattes d’eph seront de la fête.

4- Blue week-end – Wolf Alice

Plus qu’un excellent album, Blue Week-end est une réussite totale. Wolf Alice parfaire son rock indé avec brio dans un disque intelligent maîtrisé de bout en bout.

5- This is this – Grouplove

Grouplove a su régaler les ouïes avec ses neuf morceaux rock et parfois presque punk de leur 5ème album studio. Un vrai concentré d’amour et de joie qui réjouit et duquel il ne faut surtout pas passer à côté.

TOP ALBUMS 2021 DE Louis

1- C̶R̶O̶S̶S̶ ̶O̶U̶T̶ – S+C+A+R+R

Le groupe repéré et produit par Dan Levy (The Dø) frappe fort avec son premier EP et se fait une belle place sur la scène électronique française. La formation s’applique à faire de cet opus une véritable expérience auditive et visuelle (en live et dans les clips).

Le groupe repéré et produit par Dan Levy (The Dø) frappe fort avec son premier EP et se fait une belle place sur la scène électronique française. La formation s’applique à faire de cet opus une véritable expérience auditive et visuelle (en live et dans les clips).

2- Back In Love City – The Vaccines

Avec ce cinquième album les rockeurs britanniques sont de retour sur le devant de la scène. Le groupe explore des sonorités pop rock efficaces pour notre plus grand plaisir. Mention spéciale pour les titres « Wanderlust », « XCT » et « Paranormal Romance » dont l’intensité annoncent de beaux moments live.

3- Can’t Wait ToBe Fine – We Hate You Please Die

S’il y a un bien un groupe qui est sur toute les lèvres des amateurs de punk-rock français, c’est We Hate You Please Die. Avec ce deuxième album, les rouennais montrent toute l’étendu de leur talent. Les titres sont percutant et les textes touchant, permettant au groupe de faire un très bon concert parisien au petit bain.

4- Forever Isn’t Long Enough – Alfie Templeman

Il fait parti des gros noms de la scène indie émergeante britannique. Avec Forever Isn’t Long Enough, Alfie Templeman propose un album résolument « feel good » et entrainant qui s’écoute en boucle !

5- Mydriaze Remixes – Contrefaçon

Pour 2021 les quatre compères de Contrefaçon se sont offert les meilleurs pour remixer leur album Mydriaze sorti en 2019. Même Pogo Car Crash Control a mis la main à la pâte pour le titre « DETER ». C’est Bagarre qui se sort le mieux de cet exercice avec le détonnant « Rave à Versailles », un titre aux airs de révoltes pour une collaboration parfaitement réussie.

TOP ALBUMS 2021 DE Julia

1 – Crawler – Idles

Et d’une nouvelle galette pour les fous furieux d’Idles. Ceux qui ont du reporter leur tournée à de nombreuses reprises et devraient se produire chez nous aux beaux jours, ont profité de la fin d’année pour sortir une nouvelle pépite inspirée par l’accident de voiture de leur chanteur. Le punk s’y fait métallique, c’est sombre, guttural, prenant et forcément magnifique. Moins lumineux que sur ses précédents succès, le groupe plonge corps et âme dans un rock garage poisseux où le post punk gagne en puissance émotionnel. Un moment acéré.

Et d’une nouvelle galette pour les fous furieux d’Idles. Ceux qui ont du reporter leur tournée à de nombreuses reprises et devraient se produire chez nous aux beaux jours, ont profité de la fin d’année pour sortir une nouvelle pépite inspirée par l’accident de voiture de leur chanteur. Le punk s’y fait métallique, c’est sombre, guttural, prenant et forcément magnifique. Moins lumineux que sur ses précédents succès, le groupe plonge corps et âme dans un rock garage poisseux où le post punk gagne en puissance émotionnel. Un moment acéré.

2 -Joie – Vikken

Révélé par le Printemps de Bourges 2021 qui en fait même un lauréat, Vikken frappe fort dès ses premières notes. Le musicien français profite de son opus « Joie » pour redéfinir les codes de l’électro français. Soutenu par des textes incisifs à fleur de peau et une voix grave, prenante, étouffante, il ensorcelle et prend aux tripes. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour découvrir l’excellent « Pour une amie », et son narratif retracent avec justesse les difficultés d’un homme trans dans le monde actuel. Pamphlet nécessaire et mélodies révolutionnaires peuplent cet opus vrai, novateur, inspirant.

Révélé par le Printemps de Bourges 2021 qui en fait même un lauréat, Vikken frappe fort dès ses premières notes. Le musicien français profite de son opus « Joie » pour redéfinir les codes de l’électro français. Soutenu par des textes incisifs à fleur de peau et une voix grave, prenante, étouffante, il ensorcelle et prend aux tripes. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour découvrir l’excellent « Pour une amie », et son narratif retracent avec justesse les difficultés d’un homme trans dans le monde actuel. Pamphlet nécessaire et mélodies révolutionnaires peuplent cet opus vrai, novateur, inspirant.

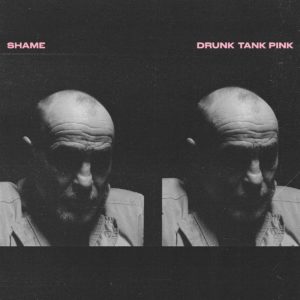

3 – Drunk Tank Pink – Shame

Belle année pour le post punk et le rock underground. La France n’a pas été en reste avec de nombreuses sorties à la force indéniable de We Hate You Please Die à Servo en passant par W!zard mais l’Angleterre a su maintenir son niveau d’excellence. Comme pour canalisant un tourbillon d’énergie torturée et révolutionnaire qui colle autant à la peau qu’à une époque où résilience et douleurs se côtoient, Shame a sorti en janvier un nouveau jet incontournable. Quelques titres lumineux qui sentent bon les pogos (March Day en tête de liste) la dispute à des morceaux sombres et puissants (Born in Luton et ses riffs métalliques). La fougue des britannique fait chaud au cœur et convoque un évident passé punk et son nouveau souffle aussi brutal que beau.

Belle année pour le post punk et le rock underground. La France n’a pas été en reste avec de nombreuses sorties à la force indéniable de We Hate You Please Die à Servo en passant par W!zard mais l’Angleterre a su maintenir son niveau d’excellence. Comme pour canalisant un tourbillon d’énergie torturée et révolutionnaire qui colle autant à la peau qu’à une époque où résilience et douleurs se côtoient, Shame a sorti en janvier un nouveau jet incontournable. Quelques titres lumineux qui sentent bon les pogos (March Day en tête de liste) la dispute à des morceaux sombres et puissants (Born in Luton et ses riffs métalliques). La fougue des britannique fait chaud au cœur et convoque un évident passé punk et son nouveau souffle aussi brutal que beau.

4 – In the blue – Magon

A la croisée d’Israël et de Paris, on découvre Magon. Avec le charme aérien d’Eyedress, une fausse nonchalance dans le ton et un production léchée, notre producteur basé à Paris fait des miracles. Les riffs sont travaillés, construits, d’un rock qui sait flirter avec le psyché, faire des clin d’œil au garage, perfectionner l’indé et se hisser sous la peau. Parfois solaire, souvent évident, notre artiste a l’aisance naturelle des grands. Il faudra absolument tomber amoureux de « The Willow » et ses rythmiques pointues. Magon est de ceux qui entrent aussi bien en tête que dans les cœurs avec une facilité déconcertantes comme s’il avait toujours fait partie du paysage.

A la croisée d’Israël et de Paris, on découvre Magon. Avec le charme aérien d’Eyedress, une fausse nonchalance dans le ton et un production léchée, notre producteur basé à Paris fait des miracles. Les riffs sont travaillés, construits, d’un rock qui sait flirter avec le psyché, faire des clin d’œil au garage, perfectionner l’indé et se hisser sous la peau. Parfois solaire, souvent évident, notre artiste a l’aisance naturelle des grands. Il faudra absolument tomber amoureux de « The Willow » et ses rythmiques pointues. Magon est de ceux qui entrent aussi bien en tête que dans les cœurs avec une facilité déconcertantes comme s’il avait toujours fait partie du paysage.

5 – How long do you think it’s gonna last ? – Big Red Machine

Machine indie folk bien huilée portée par une voix aérienne qui fait frissonner, Big Red Machine avait déjà prouvé ses vertus sur son premier essai sorti en 2018. Sur son second enfant, publié en août, la troupe se pare de ses plus beaux atouts et invite au jeu du featuring bon nombre des artistes qui comptent aujourd’hui Outre-Atlantique. Anaïs Mitchelle est de la partie comme tout comme Ben Howard, La Force ou encore Taylor Swift. Cette dernière ne signe pas pour autant les meilleurs temps de cette galette les édulcorant probablement trop. Pourtant niché au creux de l’opus l’immense « Ghost of Cincinnati » qui convoque l’âme d’Elliott Smith suffit à tout perfectionner et à hisser ce deuxième jet au sommet de ce qu’il faut retenir de 2021.

TOP ALBUMS 2021 DE Kévin

1 – WELFARE JAZZ – VIAGRA BOYS

Qui aurait imaginé que le mélange de post punk et de jazz serait un courant aussi prometteur en 2021 ? Après Black Midi, les Viagra Boys démontrent que cette fusion s’accorde parfaitement. Welfare Jazz est un album loin des clichés parfois crasseux du genre, plus élaboré, qui pour autant ne renie pas ces origines. Avec cet album, Les Viagra Boys s’annoncent comme un groupe à suivre et à découvrir en live pour un moment de partage qui,on l’espère, sera à la hauteur de leurs compositions.

2 – Things Take Time, Take Time – Courtney Barnett

La jeune australienne a pris le temps d’enregistrer instatement ce nouvel album. Une phrase qui semble bien contradictoire mais pourtant bel et bien réelle. Things Take Time, Take Time est une compilation de d’enregistrements réalisés de manière spontanée. A l’image d’une vie, et surtout pendant une année 2020 en dents de scie, les morceaux s’enchainent et reflètent différentes réalités tout en gardant ce ton si particulier, esquissé par Courtnet Barnett. Une œuvre qui résonne en chacun de nous.

3 – MONTERO – Lil Nas X

Un album urbain, à la frontière de la pop, du rock et de la trap. Le single « Call me by your name » est un véritable hymne à l’acceptation de l'(son)homosexualité. Lil Nas X brise les chaines et rassemble dans un album salutaire, libérateur, où le rappeur met en avant l’intégralité de son talent et de sa personne. Cet LP marquera le monde et un renouveau du Hip Hop, encore bien ancré dans un univers hétéronormé, et très souvent cliché.

4 – Delta Kream – Black Keys

2 matinées, 10 heures d’enregistrement. Voilà ce qu’il aura fallu aux Black Keys pour sortir Delta Kream. Un album de reprises de morceaux de blues qui revisitent les meilleurs compositions des bluesmen du XXème siècle issus du delta du Mississippi à Nashville. Une performance proche du live qui permet de redonner vie à des artistes comme John Lee Hooker à Robert Lee Burnside. Un must have pour tout fan de blues ou mélomane digne de ce nom.

5 – Le cirque de consolation – Léonie Pernet

La pop électronique, synthétique de Léonie Pernet, révélée en 2018 avec Crave progresse vers un univers plus mixte dans ce 2ème opus. Une influence plus large, incluant des sonorités africaines, révèle la mélancolie douce de son œuvre. Une composition romantique et sombre, abyssal, rêveuse, qui transperce l’âme.La création est mise en valeur par le son/ton monotone de la langue français et contraste avec les tracks dans la langue de Shakespeare , rendant une partie du LP accessible.